(一)

2011年发布的《地表水环境质量评价办法(试行)》,对于客观反映全国地表水环境质量状况及其变化趋势,规范全国地表水环境质量评价工作,发挥了重要作用。

我国现行河流断面水质采用单因子评价法,即水质类别由最差的单项指标决定。

单因子指数法是将某单项水质指标实测值与评价标准值进行比较以确定水质类别的方法。

例如,某断面若COD为Ⅳ类,其他指标均为Ⅱ类,则整体评价为Ⅳ类。

单因子评价法有其优点:方法简单易行,结果直观,强调对水质的严格管理,以及针对超标因子有针对性地治理。

但水质控制的目标是为了满足其功能需求,脱离功能需求而控制水质无意义。

此时单因子水质评价法的缺点就显现出来了:随着水质监测结果不断变化,随意性也就越大,易忽略各环境因子对环境的影响,所以不具有全面性,不利于反映水质的整体状况。

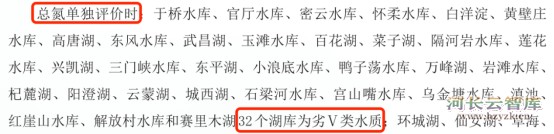

总氮(湖、库)和大肠菌群单独评价的目的,某种程度就是为了避免此种情况。

如:饮用水源地水质,若大肠菌群为Ⅳ类,其余因子为Ⅱ类;如果因此而判定水质超标,则将给管理带来较大成本和压力。

但这种情况下其实不影响饮用水源地的使用,大肠菌群在自来水厂很容易通过消毒去除。

(二)

总氮是一种营养盐,在水中容易引起富营养化。

河流型地表水总氮指标不做评价,原因在于地表水是流动的水,不容易产生富营养化。

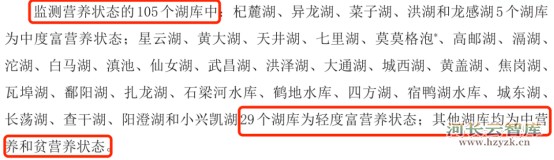

湖泊、水库因水体流动性差,易发生富营养化,需单独评价总氮,同时评价营养化状态。

如全国地表水水质月报:

湖库营养状态指标包括:叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数共5项。

总氮包括溶解态和颗粒态的有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮等。

作为水体中重要的营养元素,氮本是大自然物质循环的重要组成部分。

但当其浓度超过自然承载力时,就会对地表水生态系统产生一系列负面影响,这些影响既包括直接的生态破坏,又包括潜在的健康风险。

当水体中总氮浓度升高,首先会刺激藻类等浮游植物的爆发性增长。

藻类大量繁殖不仅使水体透明度下降,更重要的是呼吸作用或死亡分解过程中消耗大量溶解氧,导致水体缺氧。

在此环境下,鱼类等高等水生生物会窒息死亡,而耐低氧的厌氧微生物则大量繁殖,进一步恶化水质。

研究显示,当总氮浓度超过1.0mg/L时,就可能引发藻类异常增殖;超过2.0mg/L时,水体富营养化风险显著增加。

从饮用水安全角度看,总氮尤其是硝酸盐氮含量过高会直接威胁人类健康。

硝酸盐在人体内可能转化为亚硝酸盐,进而与胺类物质反应生成强致癌物亚硝胺。

世界卫生组织(WHO)规定饮用水中硝酸盐氮浓度不应超过10mg/L(以N计)。

此外,氨氮含量高的水体在进行氯化消毒时还会产生具有"三致"作用的消毒副产物,增加饮用水安全风险。

虽然地表水(江河)总氮指标不参与评价,但总氮的升高对地表水有着显著的影响,对于排入江河的总氮就有必要控制,如近期制定的国家水污染物排放标准大多都增加了总氮指标。

要控制总氮,就要知道总氮的来源。

(三)

农业面源是地表水总氮的主要来源之一。

过量施用氮肥已成为我国农业面临的严重问题,不仅导致土壤板结、酸化加剧,还造成肥料利用率极低。

未被作物吸收的氮素通过地表径流和淋溶进入水体,形成农业面源污染。

据调查,我国高产小麦每公顷仅需要160-180千克氮素,而大气沉降就能提供约80千克,但许多地区实际施氮量远超作物需求。

工业生产废水和生活污水排放同样是总氮污染的重要来源。

未经充分处理的工业废水(如化肥、制药、食品加工等)和城市生活污水中含有大量有机氮和氨氮,直接排放会急剧升高受纳水体的总氮负荷。

特别值得注意的是,随着污水处理厂对化学需氧量(COD)和氨氮控制日趋严格,出水中的硝态氮比例增加。

这种“氮素形态转变”对下游水体的潜在影响值得关注。

从气候变化角度看,氮素循环与全球变暖存在复杂关联。

水体中的硝化和反硝化过程会释放一氧化二氮(N₂O),这种温室气体的增温效应是二氧化碳的300倍。

有研究显示,全球超过一半的人为N₂O排放来自农业,因此控制氮肥使用、提高氮素利用效率已成为气候保护的重要措施。

(四)

我国对水环境中总氮指标的管控经历了从无到有、从宽松到严格、从单一指标到综合治理的演进过程。

1989年原国家环境保护局批准发布了《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(GB 11894-89)。

这一标准统一了总氮的测定方法,为氮污染监测提供了技术规范,使总氮成为水环境质量评价的约束性指标。

20世纪90年代,我国水污染控制重点集中在化学需氧量(COD)等有机污染指标上,对氮磷营养盐的关注相对不足,一定程度上导致了随后水体富营养化问题的加剧。

2002年,原国家环保总局修订发布了《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002),首次将总氮纳入地表水环境质量基本项目标准限值。

2008年,太湖蓝藻爆发事件引发全社会对氮磷污染的高度关注,促使国家在重点流域实施更严格的氮磷控制措施。

2015年,国务院发布《水污染防治行动计划》(简称"水十条"),明确提出将总氮作为重要考核指标。

2016年,国家开始在海河、淮河等重点流域试点总氮总量控制,标志着氮污染治理从浓度控制向总量控制的战略转变。

2016年11月24日,国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》 ,提出污染物排放总量化学需氧量和氨氮两项约束性指标

农业面源污染控制政策也经历了类似的过程。

2015年,农业部提出"到2020年化肥使用量零增长"行动方案,旨在控制农业源氮素流失。

2018年,《农业农村污染治理攻坚战行动计划》进一步要求"减少化肥农药使用量,增加有机肥使用量",推动农业源总氮排放量持续下降。

这些政策与工业点源控制形成合力,共同构成了总氮综合治理的政策体系。

(五)

水体富营养化是复杂生态过程,涉及物理、化学和生物多重机制的相互作用。

理解总氮在富营养化中的作用机理,不仅有助于科学评估水环境风险,也能为精准治理提供理论依据。

从微观分子反应到宏观生态效应,总氮通过多种途径驱动水体从清洁状态向富营养化转变。

在自然水体中,藻类等初级生产者的生长通常受到氮、磷等营养元素的影响。

早期研究认为磷是淡水系统的主要营养因子,而氮则是海洋系统的主要营养因子。

但随着人类活动导致氮的急剧增加,许多淡水系统也表现出氮或氮磷共同影响的特点。

当总氮浓度超过阈值(通常为0.3-0.5mg/L),与充足的磷结合(N:P>10:1),就会打破原有的营养平衡,触发藻类异常增殖。

氮素是藻类合成蛋白质、核酸、叶绿素等生命物质的必需元素。

在氮素充足条件下,藻类光合作用效率提高,生物量快速增长。

不同藻类对氮形态的偏好存在差异,蓝藻(如微囊藻)能够直接利用大气中的氮气,在硝酸盐耗尽时仍可持续生长;绿藻和硅藻则主要依赖铵盐和硝酸盐。

藻类大量繁殖时,白天通过光合作用产生过量氧气,可能导致表层水超饱和;而夜间呼吸作用或藻类死亡分解则消耗大量溶解氧,导致底层水缺氧。

食物网级联效应扩大了总氮的生态影响。藻类暴发首先影响浮游动物群落,因为许多浮游动物无法有效摄食蓝藻。

浮游动物数量减少又导致其捕食对象(如浮游性鱼类)的食物短缺。

与此同时,大型水生植物因藻类遮挡阳光而衰退,进一步破坏鱼类栖息地。

这种自上而下的级联效应最终导致水生生态系统结构和功能的根本性改变,从以高等植物和鱼类为主的清水状态转变为以藻类和微生物为主的浊水状态。

从分子机制角度看,氮素形态直接影响藻类生理代谢。

铵态氮是还原态氮源,藻类吸收后可直接用于氨基酸合成,能耗较低;硝态氮是氧化态氮源,需先还原为铵态氮才能利用,这一过程消耗能量和还原力。

理解这些复杂机理对富营养化防治具有重要指导意义。

随着研究的深入,科学家们逐渐认识到富营养化不仅是简单的营养盐过量问题,更是整个水生生态系统稳态的转变。

总氮在其中既是驱动因素,也是系统状态的指示指标。

这种整体性认知正在引导富营养化治理从单纯的污染物削减向生态系统修复和流域综合管理转变,为实现水环境长治久安提供科学基础。

(六)

在农业源控制总氮排放的同时,工业源总氮控制也势在必行。

工业源总氮排放集中在化肥、制药、食品加工、印染等行业。

这类废水通常具有氮浓度高、成分复杂的特点,如化肥厂废水可能含有高浓度铵氮和硝态氮,食品加工废水则富含有机氮。

但与之对应的是,我国食品行业排放大户如酱油厂,还没有对总氮进行控制。

这导致多数致酱油厂长期“合法”排放高总氮废水,给下游污水厂及自然水体带来风险。

虽然《食品加工制造业水污染物排放标准》进行了二次征求意见,将总氮作为酱油厂废水的控制指标,但标准的发布实施还遥遥无期。

衡量酱油最重要的指标是氨基酸态氮的含量,其不仅是鲜味的来源,还是营养物质。

也正如此,酱油生产过程中产生大量高浓度含有机氮的废水。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论