导语

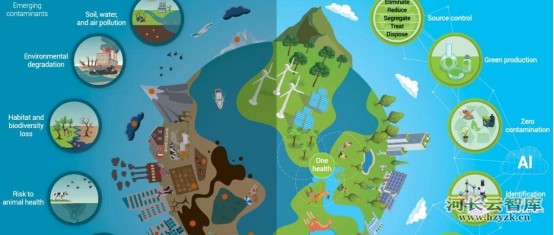

当98位学者跨越18国携手解析新污染物,当13位院士在《The Innovation》共同提出“One Health”(同一健康)治理框架,一场针对隐形污染的全球战役已拉开帷幕。

同一健康

这篇题为《Emerging contaminants: A One Health perspective》的权威综述,不仅系统勾勒出新污染物对地球健康的威胁,更将治理逻辑从单一的环境维度,推向统筹人类、动物与环境健康的“同一健康”新阶段。

理念升维|打破壁垒的“同一健康”视角

新污染物的治理正经历根本性转变。文章明确指出,必须以“同一健康”框架系统应对,将人类、动物和环境健康视为不可分割的整体。

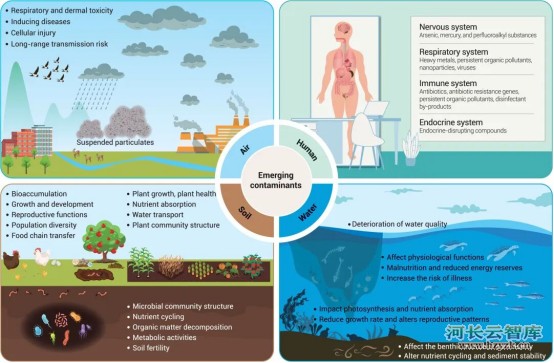

其紧迫性源于新污染物的跨介质迁移性:环境中的微塑料、药物残留、全氟化合物等,通过水、土壤、大气形成复杂循环,并借助食物链层层富集,最终进入人体。研究证实,长期暴露于新污染物与内分泌干扰、生殖障碍、耐药菌蔓延等健康风险密切相关。传统的、条块分割的治理模式,已难以应对这种跨介质、长链条、慢性的系统性威胁。

主编洞察

“同一健康”理念的落地,意味着环保产业的内涵将从“末端治理”向“全过程风险管控”拓展。这要求环境监测、健康风险评估、绿色替代品研发等多个环节的深度融合,一个跨学科的综合性市场正在形成。

威胁全景|从环境渗透到健康隐忧

污染源:从工业排放到生活日常

全球塑料产量在近二十年内翻倍,其衍生的微塑料已无处不在;药品和个人护理产品的广泛使用,尤其是抗生素滥用催生的抗性基因,成为公共卫生的“隐形危机”;PFAS、工程纳米颗粒等从消费品渗入自然系统,其长期生态风险仍存大量认知空白。

迁移路径:点源与面源的复合挑战

污染物不仅通过污水处理厂、工业废水等点源排放,更通过农业径流、城市雨水、垃圾渗滤液等面源广泛扩散。新污染物随之形成“土壤-水体-大气-生物”的复杂循环网络,部分高持久性物质在食物链中产生生物放大效应。

健康影响:从生态失调到公共健康风险

在土壤中,新污染物威胁微生物群落结构与功能,影响土壤动物与植物健康;在水体中,内分泌干扰化合物扰乱水生生物繁殖;微塑料更成为其他污染物的载体;对人类而言,混合物效应与慢性暴露构成最大不确定性风险,涉及神经、免疫、心血管等多系统。

主编洞察

未来环境监测市场将不再满足于常规指标,高精度、宽谱系的非靶向筛查技术与设备(如高分辨质谱)将成为刚需。同时,环境大数据平台与健康风险模型的构建,将成为支撑科学决策的核心,市场空间巨大。

破局之路|从科技前沿到全球协同

检测技术:从“已知”迈向“未知”

高分辨质谱、固相微萃取等技术,推动新污染物识别从“靶向筛查”走向“非靶向发现”,实现了从“找已知”到“识未知”的跨越。

管控策略:构建跨学科协同网络

文章倡议:建立新污染物环境风险管理信息系统,实现数据共享;构建新污染物毒理学计算和暴露预测平台,推动智慧预测。在操作层面,需要推进从源头控制到末端修复的多级屏障,并强化全球层面的政策协同。

科研支撑:中国学者的国际话语权

综述由中国科学院南京土壤研究所王芳研究员担任第一作者,浙江大学朱利中院士、中国科学院城市环境研究所朱永官院士、中国环境科学研究院吴丰昌院士等担任通讯作者。

多位中国院士的深度参与,以及《The Innovation》作为中国领军期刊的平台作用,标志我国在新污染物治理的全球科研舞台上,正从“跟跑”迈向“并跑”甚至“领跑”。

结语

从工业革命后污染形态的剧变,新化学物质的激增,新污染物治理已超越传统环境范畴,成为关乎地球生命共同体的全球议题。

13位院士联合发起的这场“科学总动员”,不仅是一次对风险全景的系统扫描,更是一次治理理念的深刻升维。在“同一健康”的框架下整合力量,不再是可选项,而是人类面对这场隐性危机的必由之路。而对于产业界而言,这场危机中也正孕育着一条从精准监测、绿色替代到深度治理的崭新赛道。

参考资料:

1. Wang et al. Emerging contaminants: A One Health perspective. The Innovation (2024).

2. 全议环保,13位院士联合发表综述——新污染物:同一健康视角,2025-5-20。

3. 汇医助研,IF 25.7!13位院士联合发表:在同一健康视角下,环境新污染物,助力多学科交叉研究持续发酵~,2025-06-27。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论