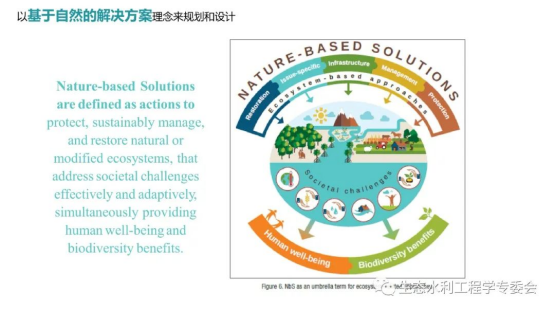

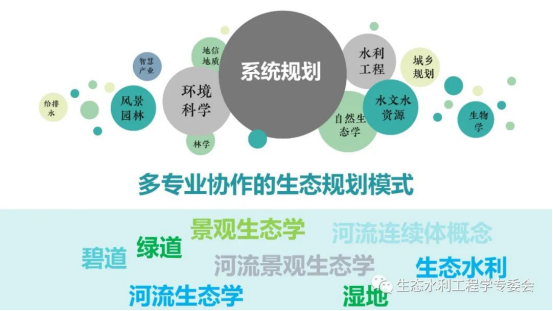

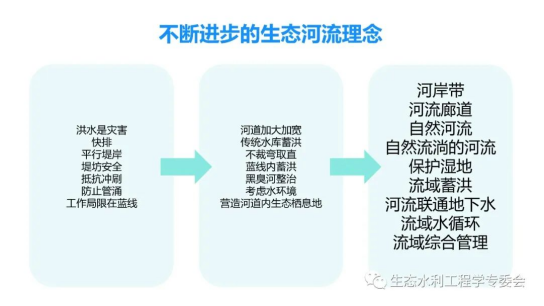

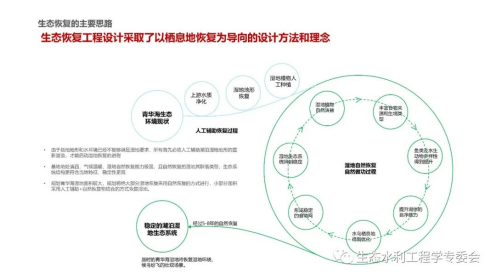

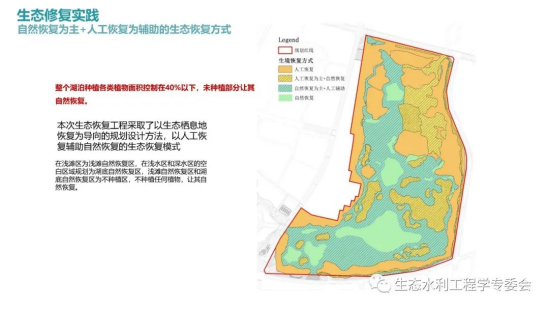

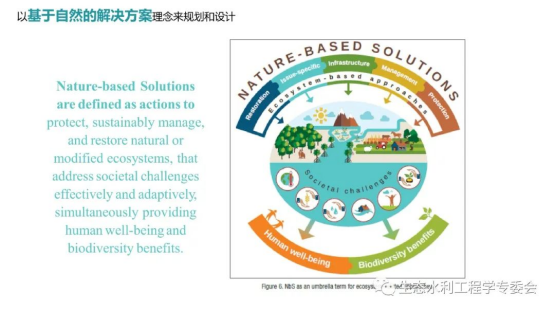

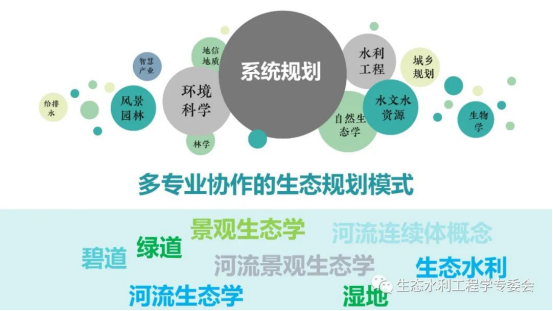

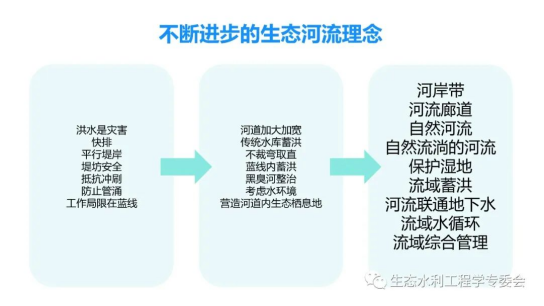

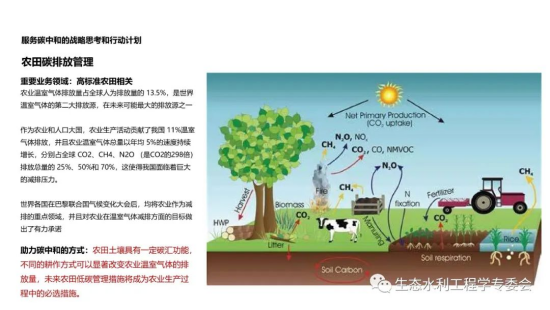

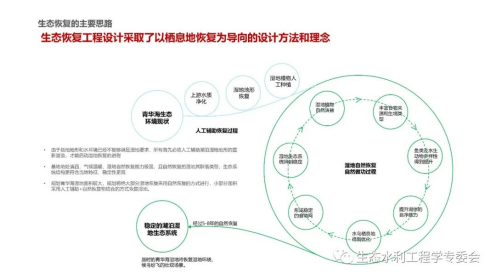

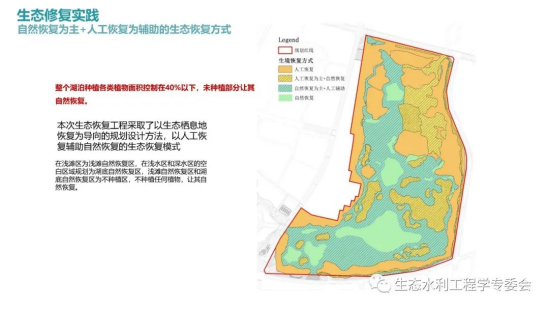

目前,流域生态修复已成为我国重要工作之一,基于自然解决方案的流域生态修复提倡依据生态学理论,采用科学系统的规划设计方法进行生态修复的规划设计,即在人工措施的引导下,利用自然规律进行生态恢复及修复。联合国世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature)一直以来都在积极倡导基于自然的解决方案,即人类受到大自然的启发和支持,兼顾成本和效益,同时提供环境、社会和经济效益,并有助于增强抵御能力。此方法基于限制因子、干扰演替、地带性分布规律、洪水脉冲、河流连续体等理论体系,在对当地的气候、水文、土壤、地貌、动植物进行科学系统的研究后,通过促进自然因素的影响作用达到生态系统修复目的,以此提供可持续、高性价比、多功能和灵活的生态系统。近年来,我国开展并完成了多类流域水环境和生态修复项目,并取得了显著成效。但在流域生态修复实践中,仍面临着多专业不能够深度融合的问题,从而导致该类实践未能实现流域整体生态功能最大化的目标。流域生态修复是一个需由不同领域的科学研究指导进行多专业合作的实践。在规划设计时,流域地表水、地下水、生物多样性、农田、林地等系统需要同步考虑,研究者们要理解土壤与地下水、森林与碳汇、地下水与河流生态基流等自然要素的关联。理解科学原理后再进行规划设计才能打破目前工程项目存在的单一领域工作思维,使规划设计项目由以工程技术优先的工程措施方向转向以调整流域内各自然要素之间相互关系的生态型工程方向,譬如由传统水利改变为生态水利。国务院办公厅也在2021年提出了“遵循自然规律,统筹自然生态各要素,以自然恢复为主,辅以必要的人工措施,增强各项举措的关联性和耦合性”的要求。我国也已经有很多基于自然的成功修复案例。笔者在大量实践后认识到流域生态修复的基础是流域生态规划,而流域生态规划的基础是流域水文规划。流域生态修复的根本是修复流域水文循环,而流域水文循环需要以水文规划为核心。流域水文规划的基本方法是要了解降雨过程,并将降水在时间和空间上进行规划,土地规划会影响降水在时间和空间上的分布。2 流域生态修复相关的理论体系

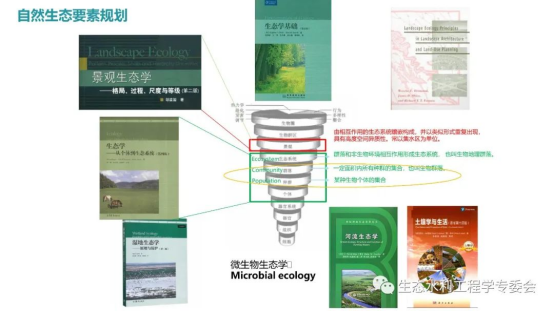

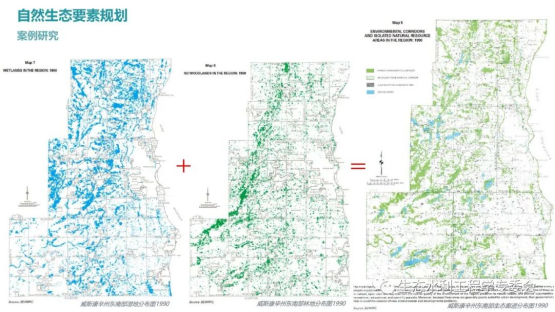

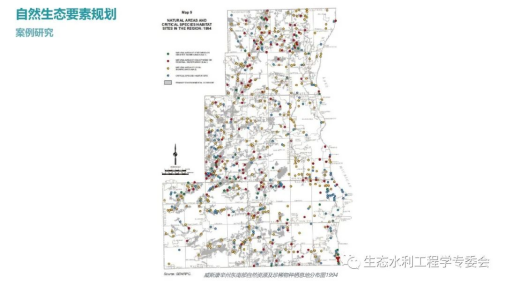

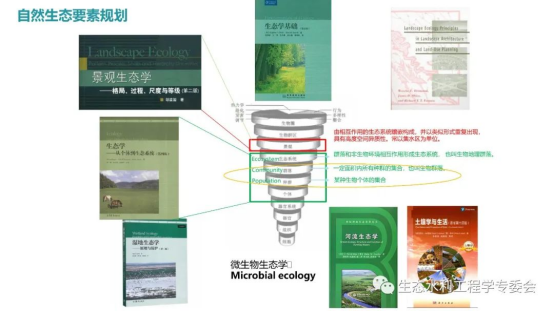

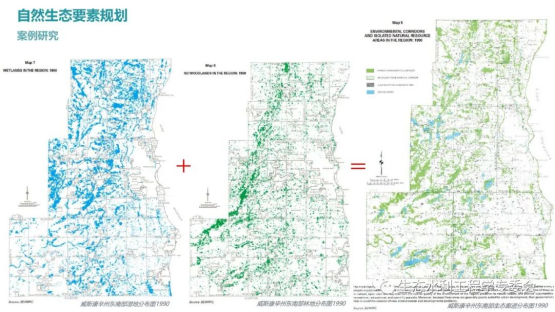

2.1.1 流域是各种生态系统的叠合

流域生态学的研究对象是流域生态系统,主要分析流域内生物和非生物成分的相互关系。在生态学中,流域是生态学的一个单元,是地貌景观生态单元的载体。这里的地貌景观单元是指由相互作用的生态系统镶嵌构成,常以流域为单位并重复出现的地理特征

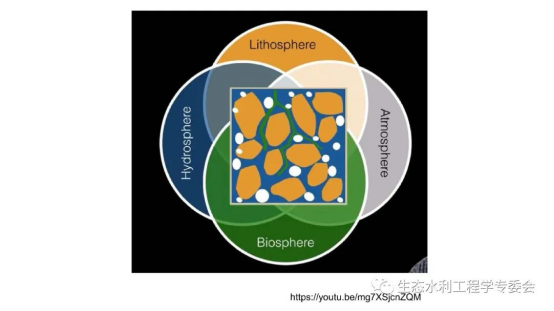

流域生态系统是动态的、复杂的,水是流域生态系统中的重要元素。由于流域系统会受到降雨和水文周期的影响,且其中所有要素都受到生物、非生物间能量流动和物质交换的影响,各个要素之间的相互作用会影响流域的整体健康

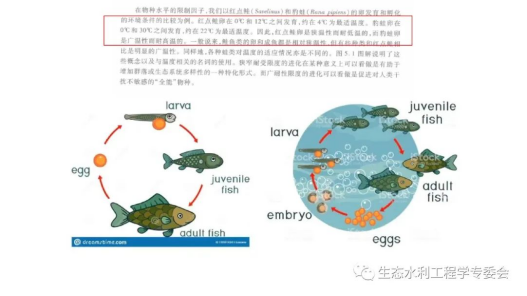

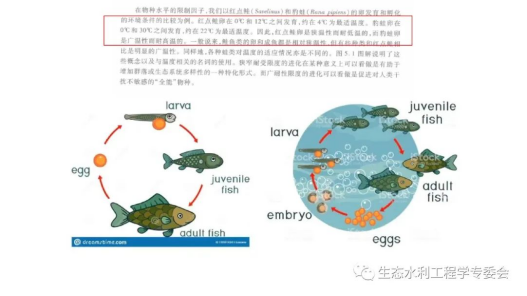

。在进行流域生态修复时研究者们要充分利用雨水资源,收集并管理雨水,调节水文对场地的影响,并将水作为自然修复的基础。一旦土壤中有足够的水分,土壤中饱含的原生种子就会很快发芽,植被系统则开始修复并逐渐演替,3~4 a内就会初见成效,动物也逐渐出现。鱼类系统大约需要5 a,陆生动物系统的恢复则需要7~10 a或者以上的时间[6]。

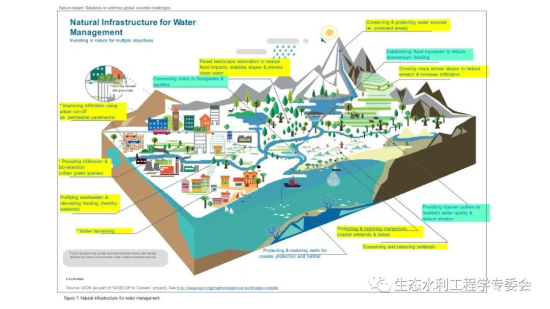

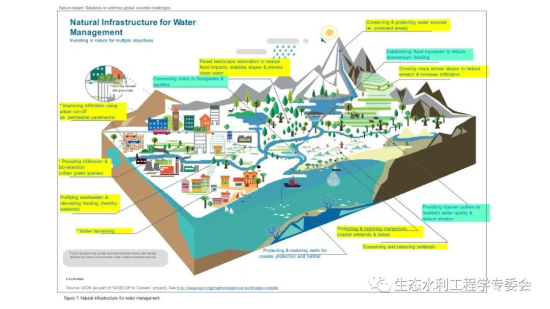

[7],其中与流域有关的包括自然基础设施NI(nature infrastructure)和绿色基础设施GI(green infrastructure)属于NbS(Nature based solutions)核心概念

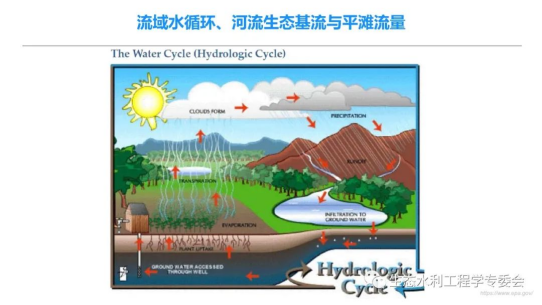

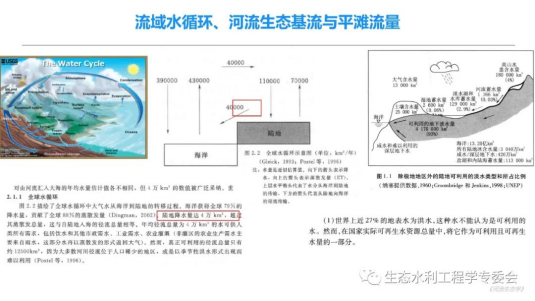

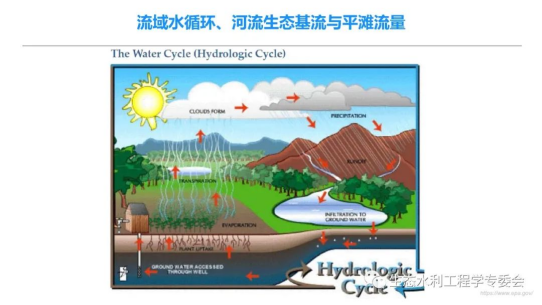

2.3 流域水文循环

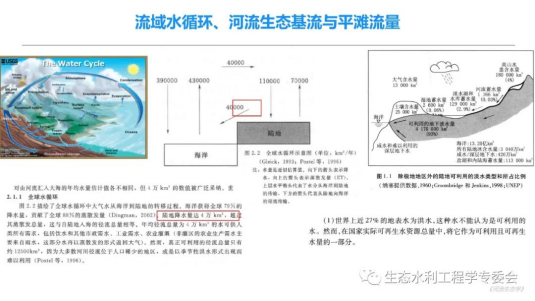

2.3.1 流域水大循环及小循环

3的水流到海里,真正可利用的径流总量只有约1.25万km

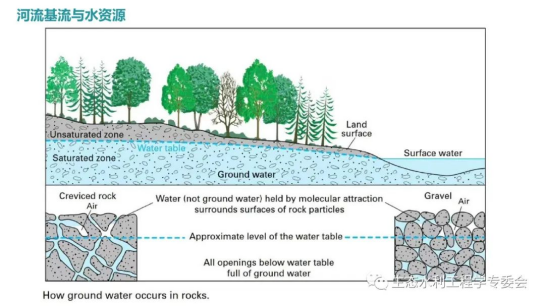

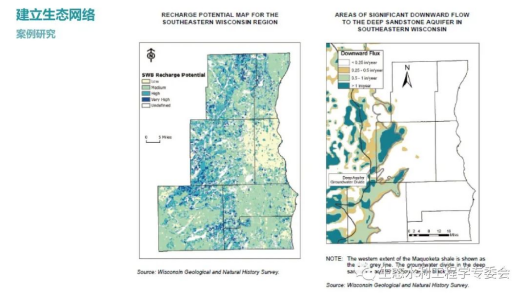

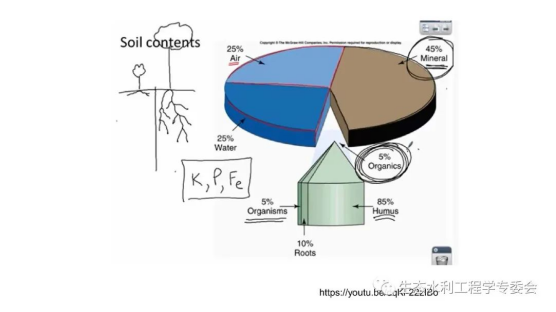

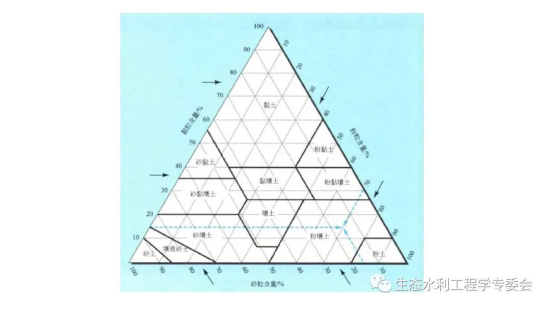

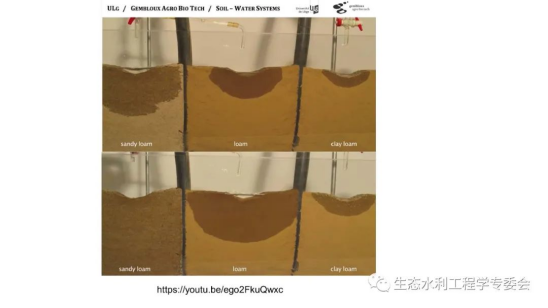

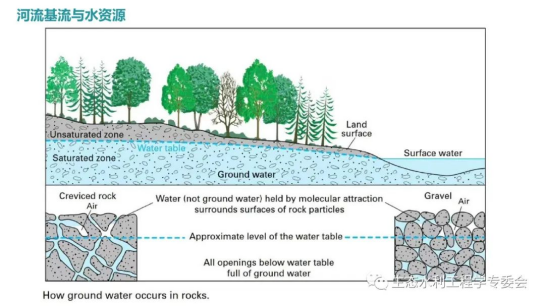

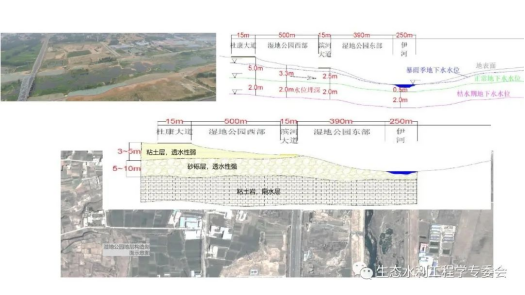

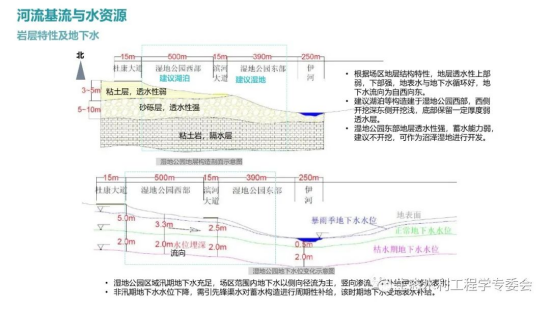

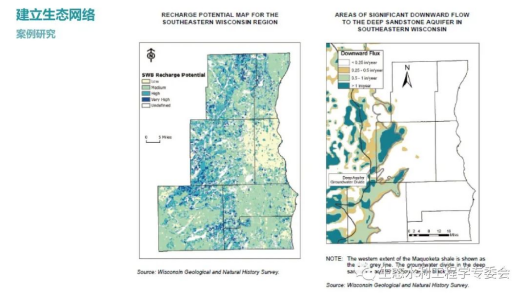

[9],土壤内存贮着流域内最大的淡水资源,被称为水银行(water bank)。但人类活动极大地改变了水文过程,因此研究者们需要通过规划设计让更多的雨水存储于土壤,将地表水、地下水统筹考虑,恢复近自然状态下的水文循环。流域内的土地是“海绵”,起到了调节地表水和地下水平衡的作用,而河流两侧及流域内的森林、湿地、土壤等都是补给地下水资源的重要媒介

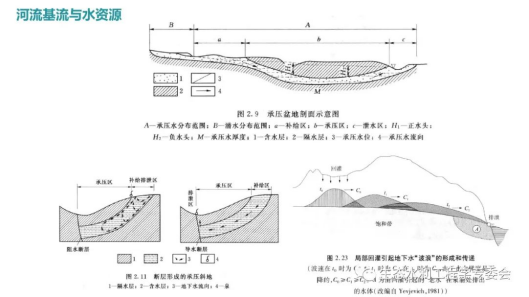

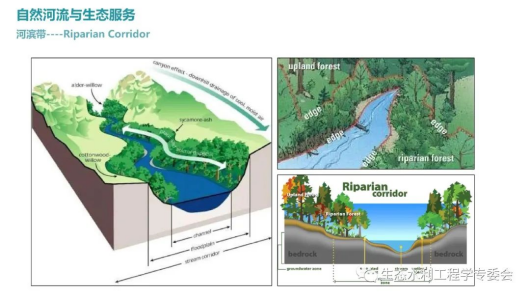

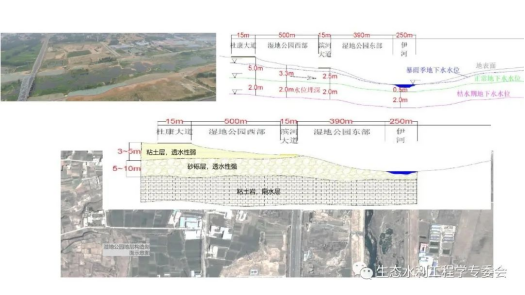

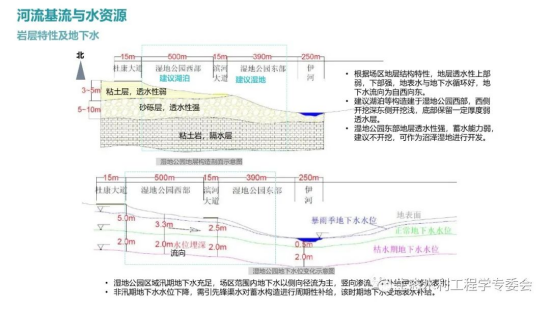

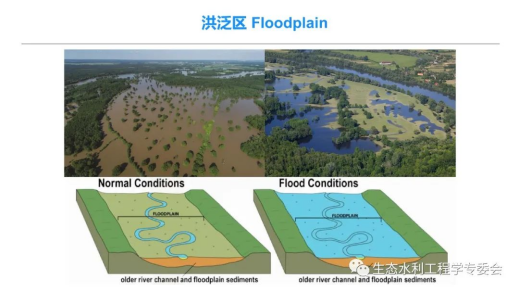

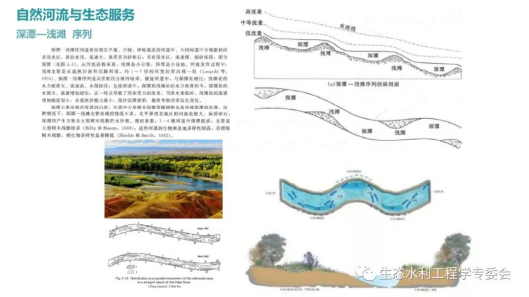

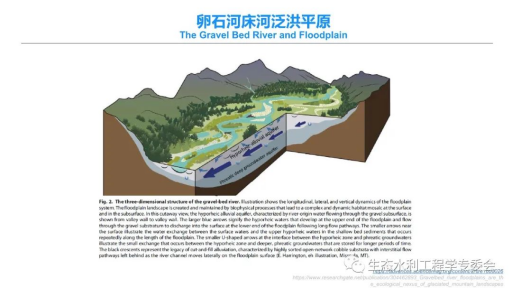

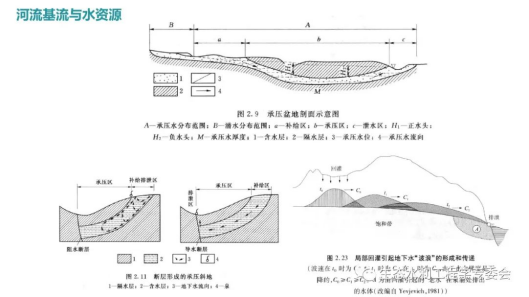

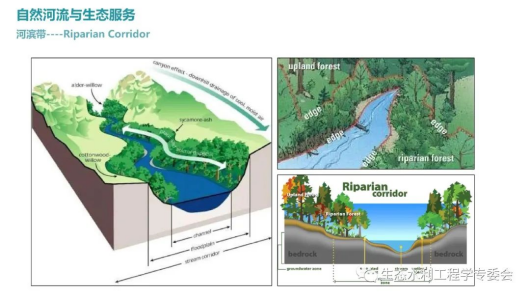

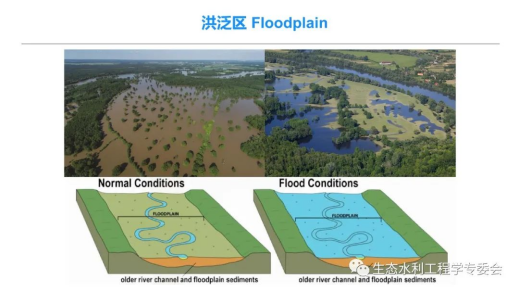

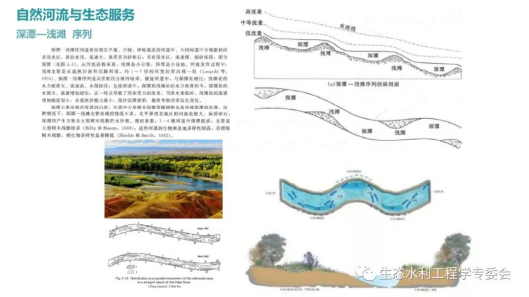

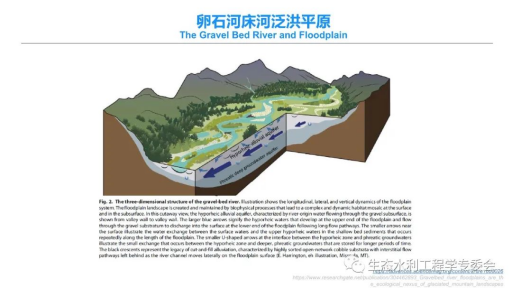

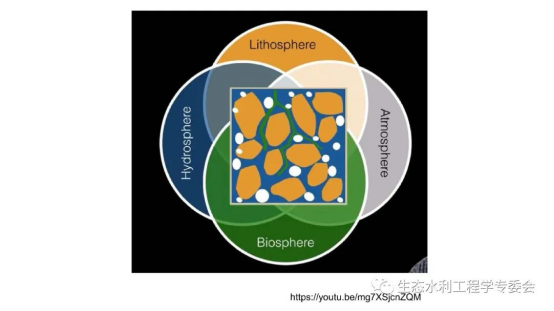

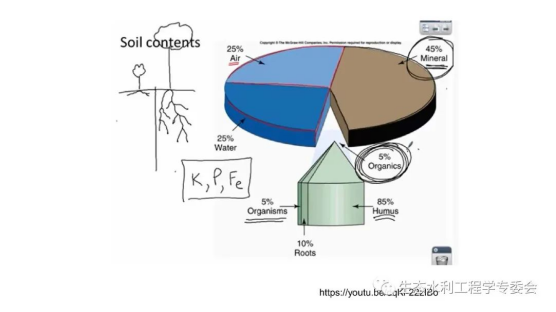

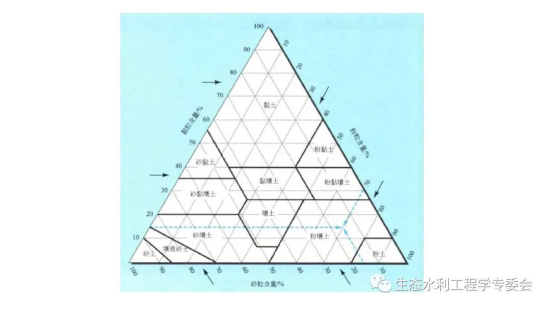

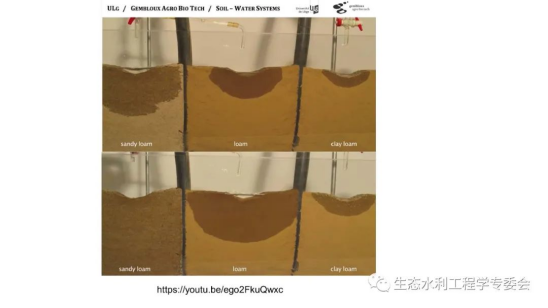

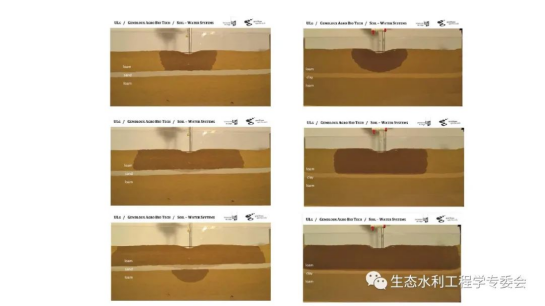

[11],雨水可以为植物供水,经过长期的水文运动,部分雨水逐渐下渗到潜水层,从而涵养地下水。地下水会在不同位置变成泉水、溪流,从而在降雨后长时间为森林、野生动物和人类提供稳定的水源。与天然次生林相比,原始天然林具有更高涵养水源、碳汇、生物多样性保护等重要的生态系统服务功能[10]。这是由于天然次生林富含大量植被和厚的健康土壤层。这个健康的土壤层是森林碳汇和水源涵养最重要的要素。综上,研究者们需要了解地下水及土壤方面的知识,与地下水专家共同完成地下水规划,再通过土地利用规划,对地表敏感区及植被进行保护及修复,协助地下水回灌。在理解了流域生态的基本要素及水分的重要性后,需要对流域水文过程进行更深入的理解,以便提供基于自然的解决方案。比较重要的河流概念包括河流的四维联通特性、河岸带、河流连续体、洪水脉冲等。河流具有四维联通特性,具体包含从源头到河口的连通、河流与两岸土地的连通、地表水与地下水的连通以及河流在时间维度的连通。水流从源头到河口的过程中经历多重结构变化。山顶往往是流域的源头,山顶的气温较低,水蒸气变成雨水降落,因此山顶的植被、土壤等自然资源需要被保护[14]。横向的流动过程也会横跨河道、洪泛平原和山坡。河流和溪流不断地与地下水层相互作用,包括交换水源、非生物和生物物质。除此之外,时间也是重要的维度,因为河流和溪流是不断变化的。上述纵向的、横向的和垂直的结构也是随着时间的推移不断变化的系统。河岸带是陆地生态系统与水生生态系统的过渡带,利用河岸带防洪,可以减少加高式河道堤防。河岸带可以控制水土流失、防止河床冲刷、减少泥沙进入河道、利用缓冲带植物的吸附和分解作用,减少来自农业区的氮、磷等营养物质进入河道

[16]提出了河流连续体的概念,是指河流生态系统沿着纵向会逐渐变化。从源头到河口,河流纵坡和能量输入方式的变化,导致营养组成不同,从而使得河流内生物群落不同。在此基础上,董哲仁等

以流域为单位进行水文规划既可以减少防洪排涝工程投资,又是生态修复的重要基础。从管理者角度来说,流域水文规划投入成本少、复合经济效益高。笔者长期坚持水文规划与生态水利结合的防洪排涝,尽量减少纯混凝土的防洪排涝工程。水是流域生态系统中能流和物流的载体,在维持整个流域生态系统平衡中占主导地位。流域水文过程是由陆地水文、地下水文过程共同决定的

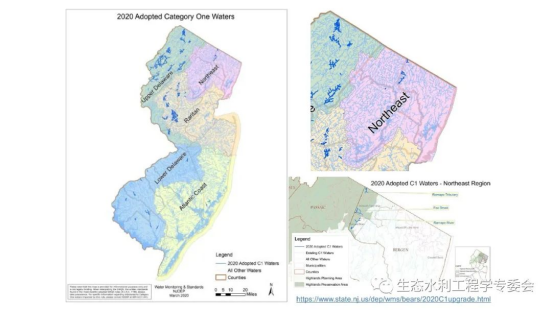

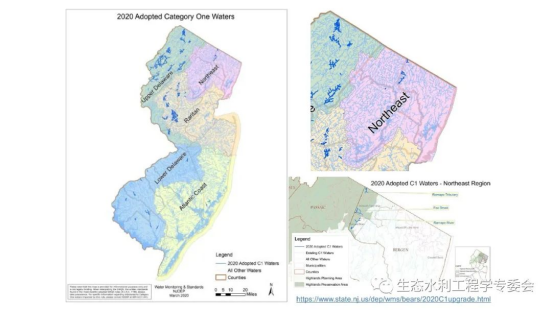

2。每个流域都有智慧监测,即时可看到流域的降雨及干旱情况及洪涝灾害的风险。2014年,美国发布了流域工作方法手册

3.2 流域水文规划的具体措施

3.2.1 管理每一个小流域并保护上游溪流

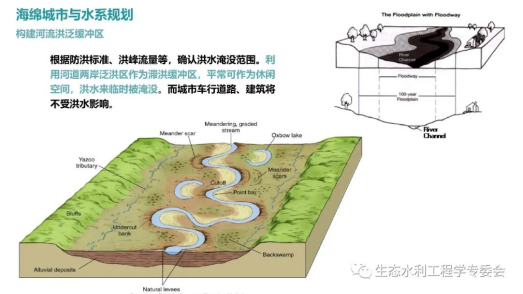

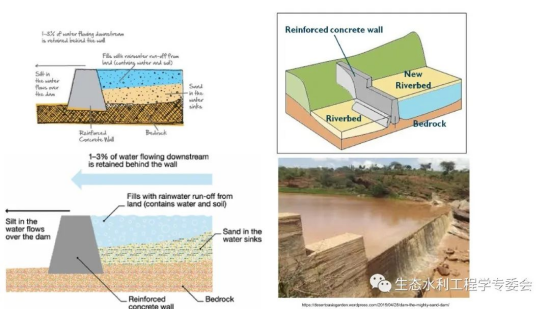

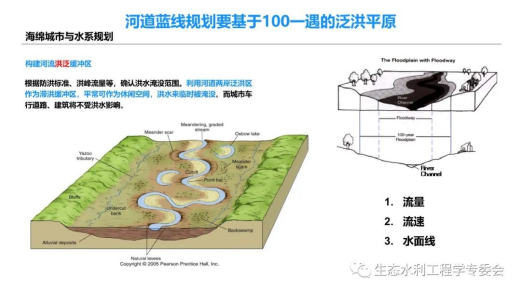

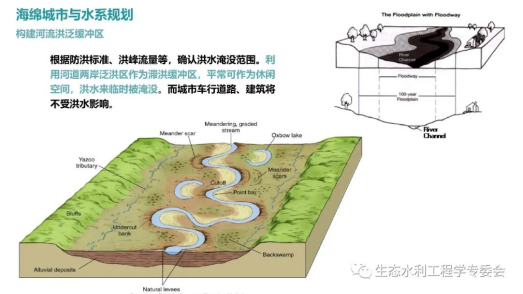

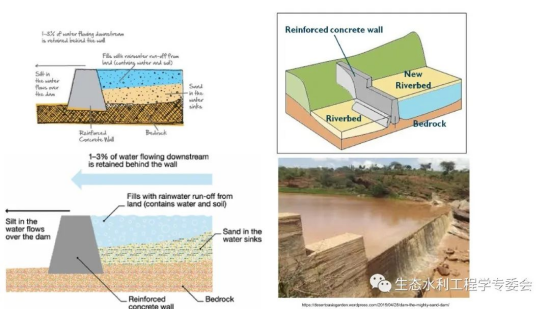

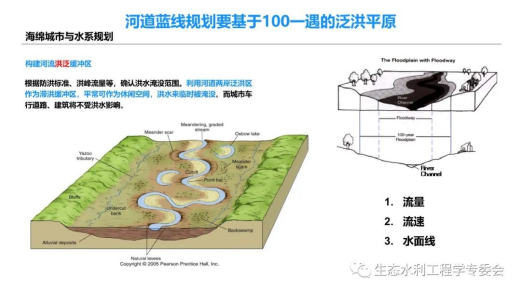

2左右。流域内大部分的水资源来自上游[22]阐述了源头溪流、上游小溪流以及湿地与下游水体在物理、化学及生物特性上的关联性。在小流域治理时,亟需采取自然的措施,以生态水利方法及流域综合治理的理念来做小流域的建设,减少人工堤防的修建。这些小流域得到保护和修复后,可以更多地保护水资源,补充地下水。我们需要做好每一个清洁小流域规划,再将所有的清洁小流域一起统筹管理。自然的河流一般是蜿蜒型且有较宽的泛洪平原。但在过去,人们为了快速排水常常将河流截弯取直。现在我们要意识到“雨水是资源”,让雨水留在流域内。笔者建议借鉴国外标准,规划时尽量保留100 a一遇洪水的河道自然断面

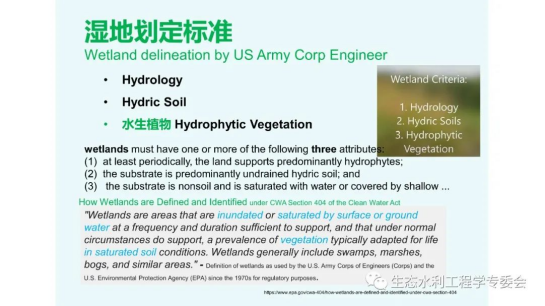

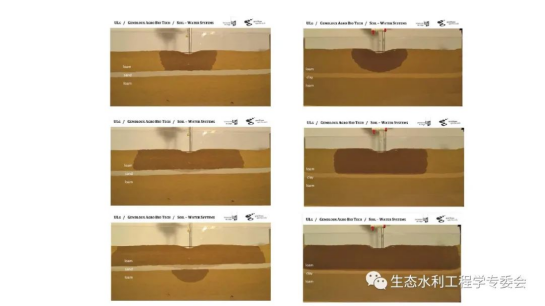

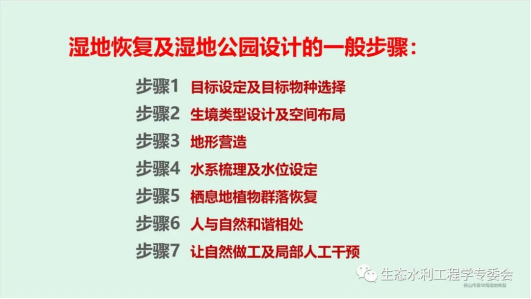

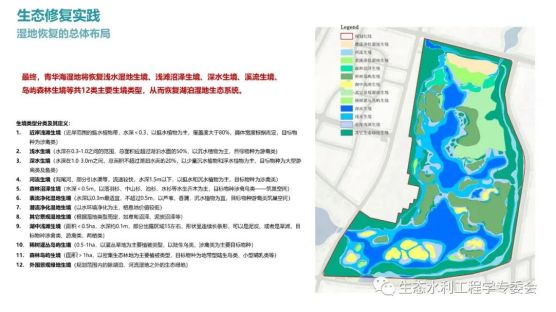

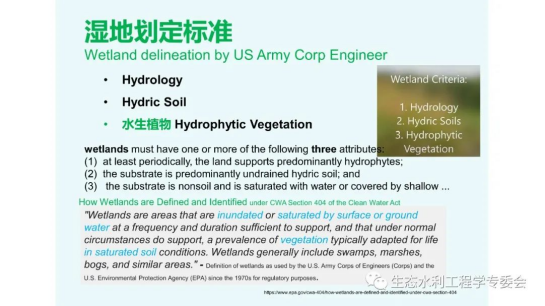

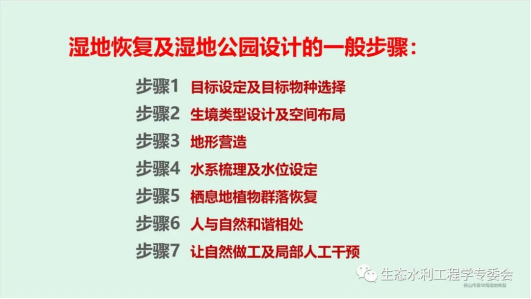

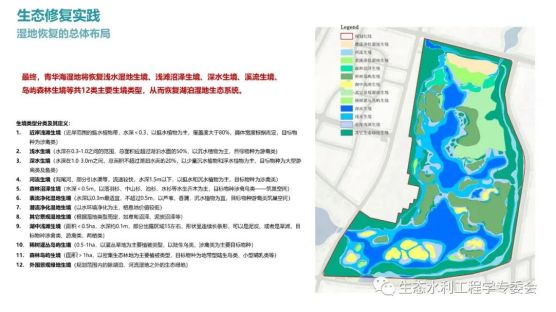

[24]。在规划中要尽量多地保护河道两侧的土地和流域内的溪流,以打通地表水和地下水系统之间的连接。流域内具有蓄洪功能的湿地、沼泽、湖泊对水资源利用、地下水补给、生物栖息地保护具有重要意义。湿地是位于陆生生态系统和水生生态系统之间的过渡性地带,土壤浸泡在水中的特定环境下,拥有水生和陆生环境都不具备的生态服务功能,是流域内生态最敏感、最独特、生物多样性最密集的区域。湿地的功能包括净化水质、雨洪调蓄、提供野生动物栖息地、提供生态景观、碳汇价值、回灌地下水等。湿地占全球陆地面积的6%[25]。我国已经对湿地保护进行了立法,下一步需要加强湿地图斑的修正,包含更多需要保护的湿地。洪水峰值出现的时间和土地性质、土壤性质、植被等生态环境有很大的关系。不同的生态环境会让雨水的渗透时间、滞留时间不同,对峰值出现的时间和洪峰流量也会产生很大的影响。在平坦地区,降雨峰值出现得较晚,而比较陡的流域中,峰值出现得较急[26]。因此笔者建议在合适的条件下多做蓄洪设施,将峰值的雨量储蓄起来再慢慢释放。如修建山塘既可以用于灌溉以减少水土流失,也可以有效消减洪峰。一般来说,排水系统做得越完善的地区,峰值出现得越早;有组织排水系统比较缺乏的地区一般通过地表径流排水,峰值会出现得较晚

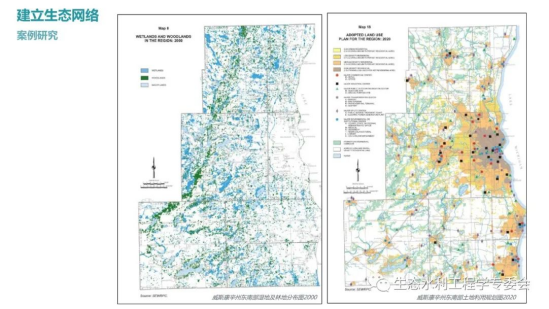

[27],尤其是山顶和水陆交界带区域,在实际规划过程中需要将其完整保留。泛洪平原属于重要生态区应该被保护。从生态系统的角度来说,如果能够将所有像毛细血管一样微小的溪流、湿地、地下水回灌区、泛洪平原等保护下来,就会形成不同的生态斑块和生态廊道,从而提高生物多样性。在我国以往的高速城市化发展过程中,很多生态要素的价值没有被充分考虑到。笔者建议选择生态本底较差的区域做城市建设,并保护生态极重要区,含农田和泛洪平原,这应该成为国土空间规划基本的原则之一。降雨数据分析是水文规划的基础,即降雨事件、水文、城市分级水系统的计算。笔者希望尽可能多地将降雨储存起来,这就需要我们了解大雨、中雨、小雨在各个小流域的汇水过程。在实际的操作过程中可以把暴雨高峰期雨水径流的流量通过湿地、雨水花园等蓄洪设施储存,待洪峰过后,再将雨水排出,这对消减洪峰,提高雨水利用率、控制收纳水体污染和排水调度都有积极作用。许多大城市的排水系统相对完善,雨水在几十分钟内排空。如果想要提升城市抵御洪水的能力,就要将超出排水能力的降雨暂存在排水系统外,在管线的水位降低后,再让雨水进入管线。以较小设计标准的管网加上雨水调蓄空间来增加更多的防洪排涝能力,这就需要做降雨分析。流域范围内的防洪排涝是围绕洪峰时间来进行计算的,大流域因为每条支流的长度和面积不同,每条支流的峰值出现时间也不同,在下级河流汇流的时候可以错峰。因此要根据不同的流域地理类型进行水文规划。水文规划的核心是设计分级排水系统,将小排水系统、大排水系统及雨水水质系统综合考虑

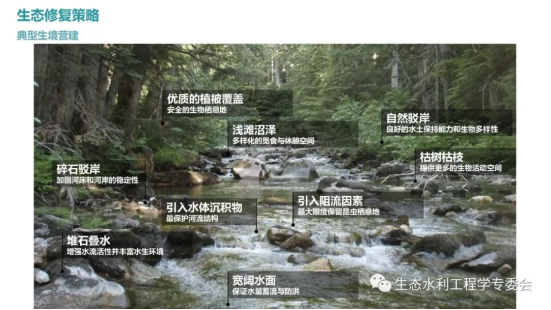

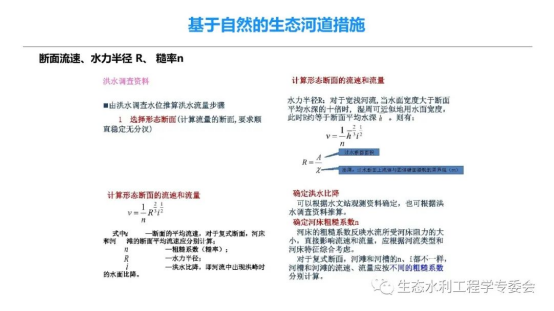

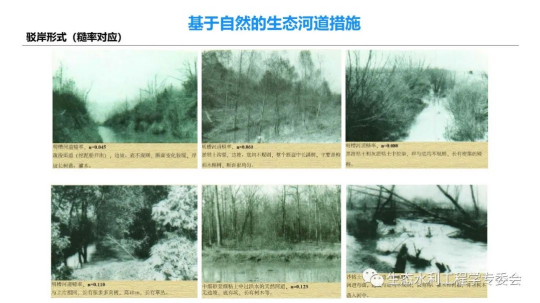

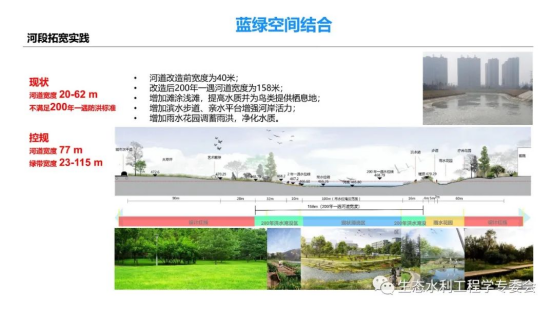

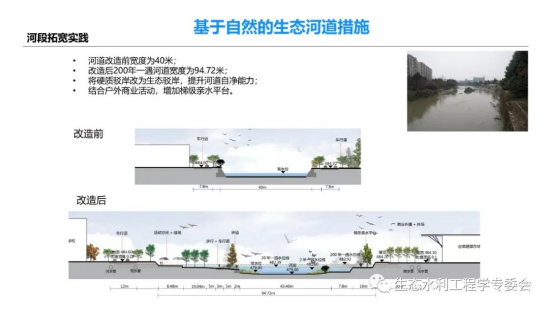

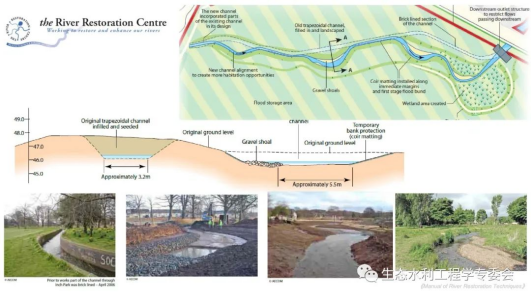

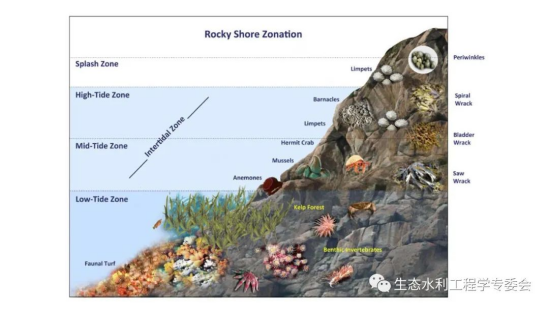

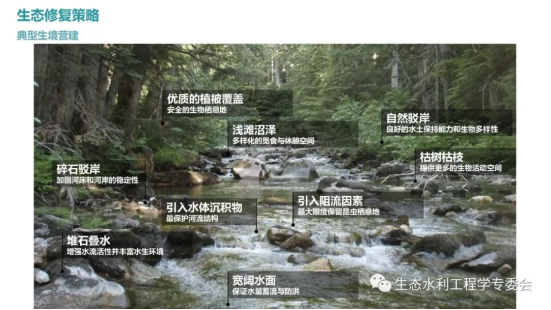

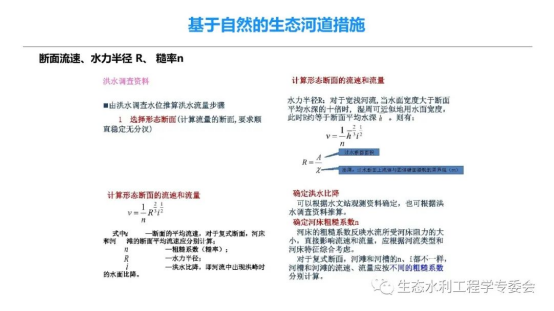

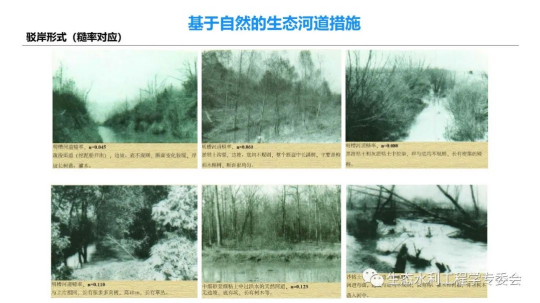

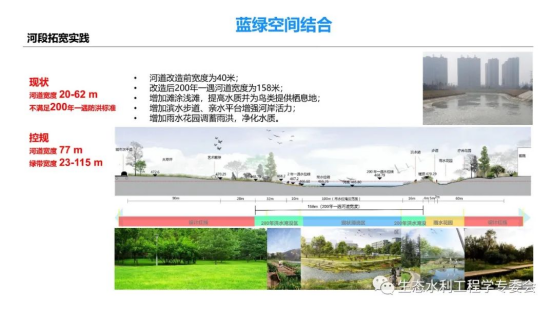

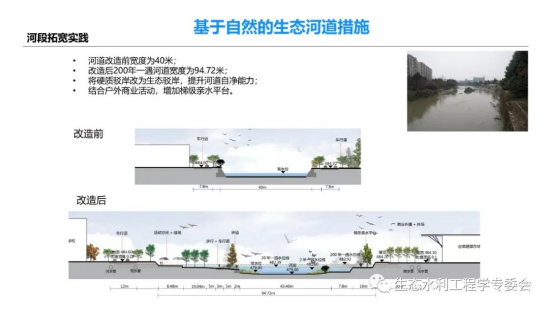

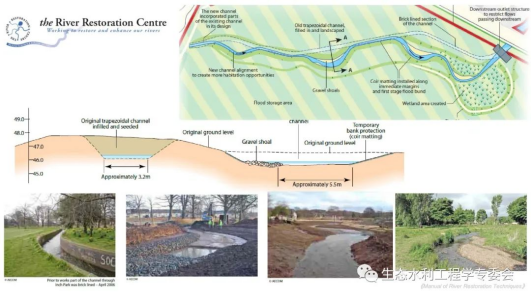

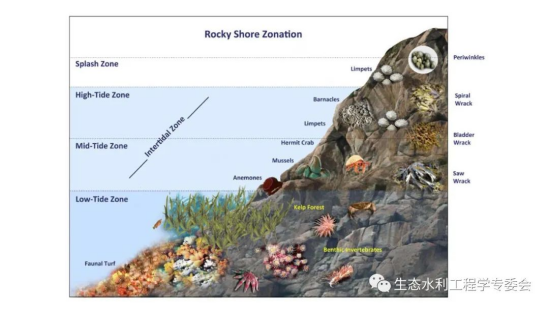

~100 a一遇的洪水。笔者认为在流域水文规划中要将河道、海绵设施等城市分级水系统统筹管理,最终目的都是使开发地区尽量接近于自然的水文循环。过去,人们认为洪水是自然灾害,以水利工程设施应对洪涝灾害。随着极端气候的出现及超标降雨的频繁出现,各地的防汛抗洪压力不断加大,传统的工程做法及设计标准亟待改变。从孔隙化理论的角度来说,人工的混凝土河道造成去孔隙化,降低生态系统稳定性。而自然的河道则存在着各种各样的孔隙,从而可以为各类生物提供栖息空间。河流生态性设计从非生物因素方面主要是河道的形态,如蜿蜒的河道、漫滩、深潭、泻湖等;自然的水文条件方面,如流速、常水位、枯水位、周期性的洪水脉冲等;自然的河道河床和驳岸。在此基础上笔者提出以下方法。河流蓝线和绿线是城市规划的控制要素,在防洪排涝工程规划和设计中应将蓝绿空间统筹考虑。河流的流量近似等于水面平均宽度、水深、流速三者的乘积,因此,假定在流量、流速不变的情况下,水面平均宽度和水深成反比。在不改变蓝线范围的情况下,工程上通常采取加高堤岸的方法来满足更高的防洪水位,但如果充分发挥蓝绿空间统筹规划的作用,通过加宽河道来确保河道防洪能力,则无需加高堤岸。笔者在设计中常常将已被裁弯取直的河道重新恢复为曲折蜿蜒的形态,以期恢复其自动力过程

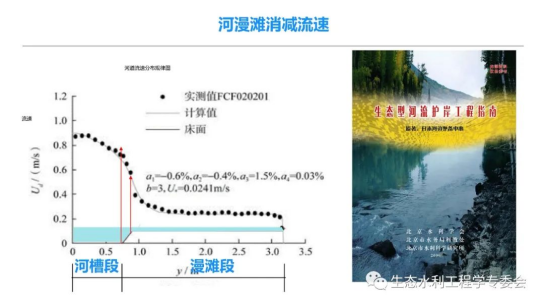

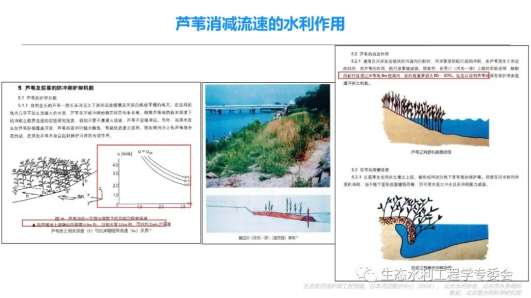

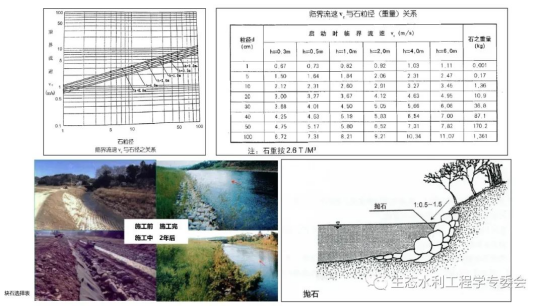

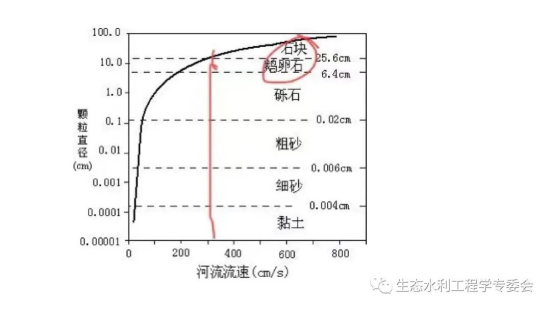

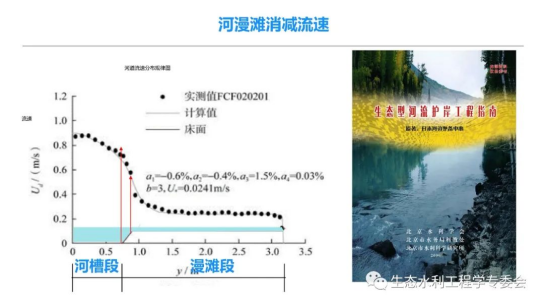

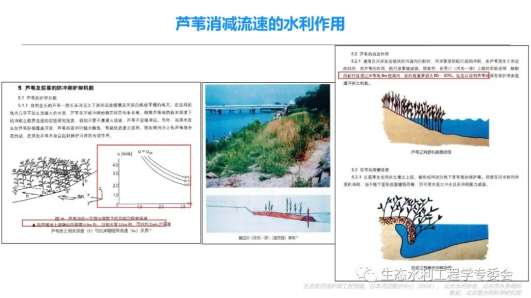

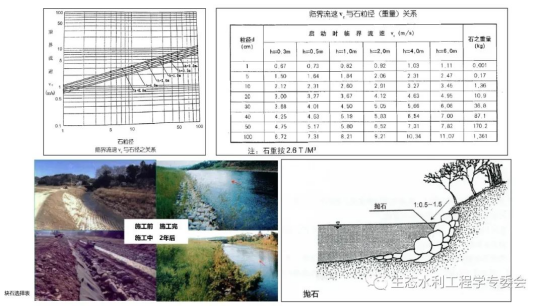

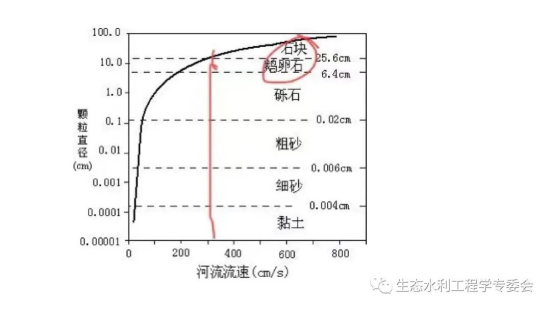

0.8m/s左右时,进到河漫滩后流速降到了0.8 m处,当水深2 m/s的流速;[29]。由此可见植物可以起到消减流速和波峰能量的作用,同时还有生态价值。在日本的一项研究中发现,选择3~5 m/s的流速,选择2~3 m/s的流速,石块越大形成的流速越大,导致护堤更陡。因此建议保留卵石作为河道护堤。平滩流量通常被认为是将河道填满到河漫滩或边滩滩缘高度时的河槽流量,一般对应

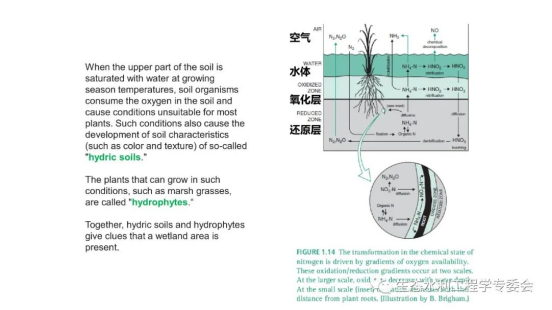

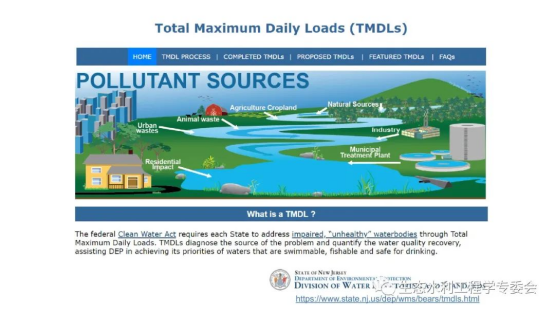

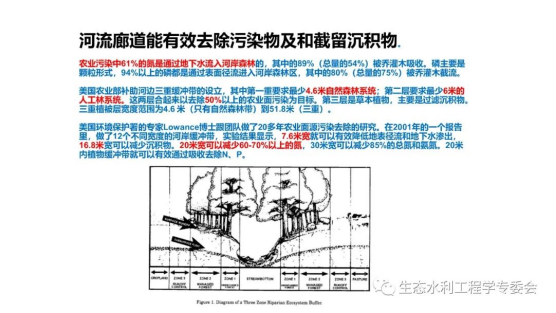

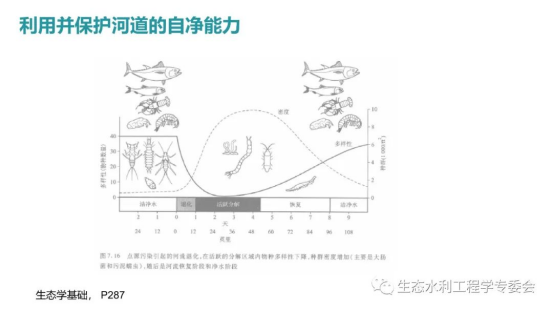

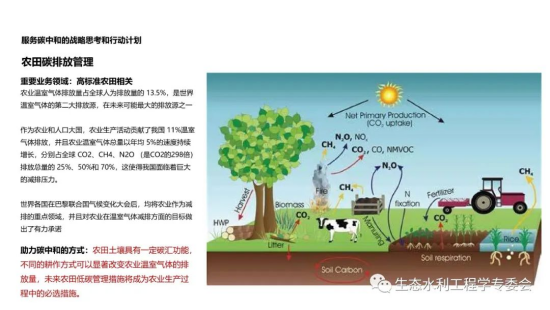

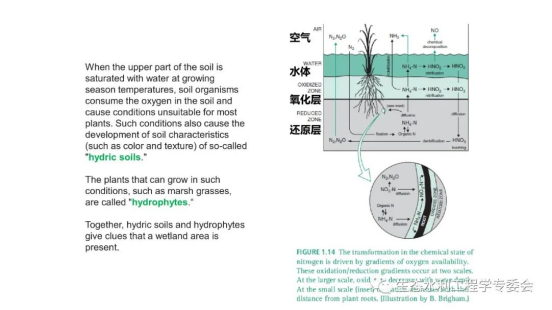

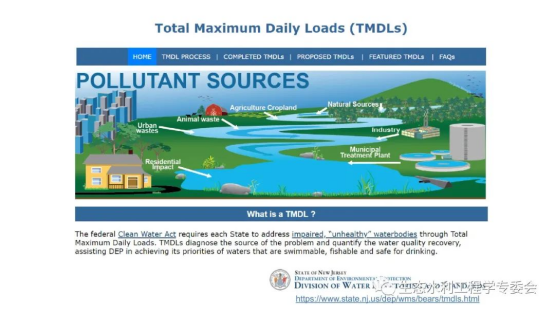

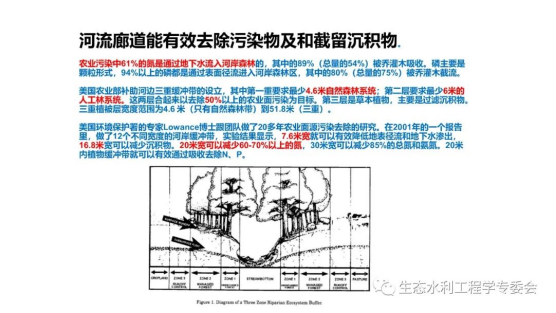

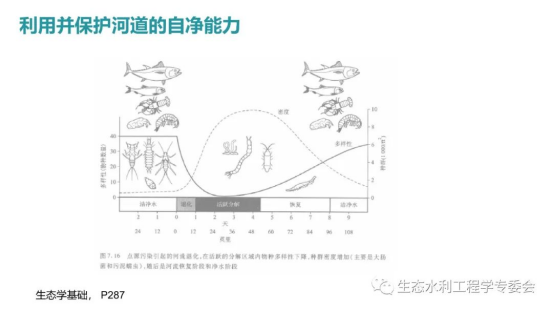

2种管理方法;第二,将其划归为农业用地,但在雨季允许该区域被淹没,保留其生态性。我国流域水质管理的做法是分流域考核,有的河道水质污染超标,有的河道水质非常好,平均后很多国考、省考断面关键指标可以达标。河道中的潜流层(砾石层)有很强的净化作用,同时河流廊道能有效去除污染物及截留沉积物[2]。此外,城市及农田的面源污染是我们下一阶段需要解决的问题。建议充分利用海绵城市及蓝绿空间融合的方式解决这一问题。农田面源污染小部分是地表径流污染,大部分是经过淋溶进入地下水的氮污染

[14][31]。河岸边的原生植被具有良好的水土保持功能,且对氮、磷的吸收和水质净化起到积极作用

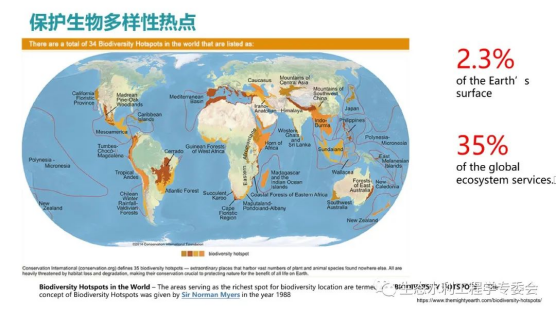

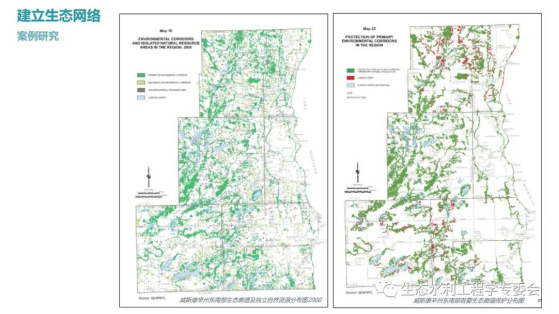

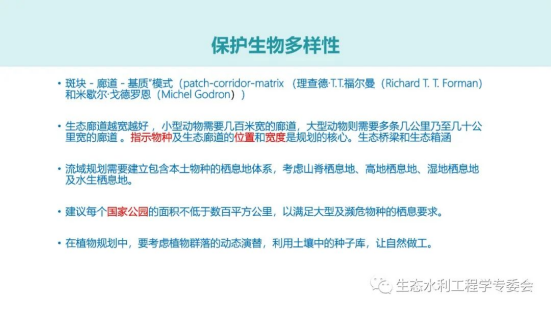

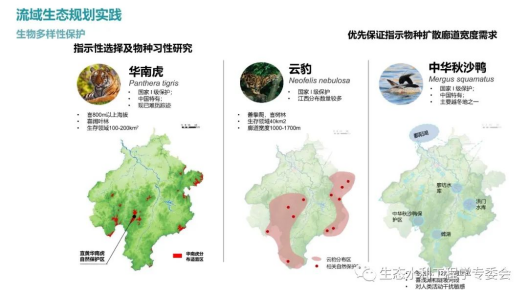

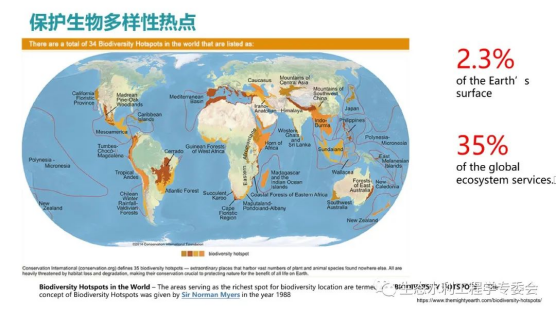

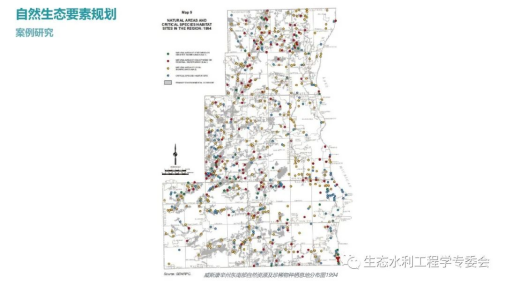

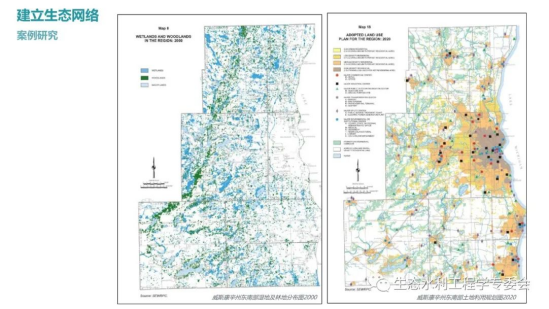

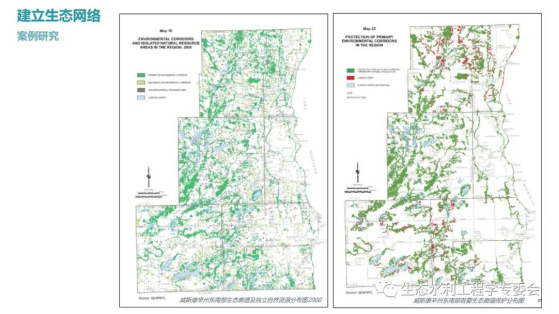

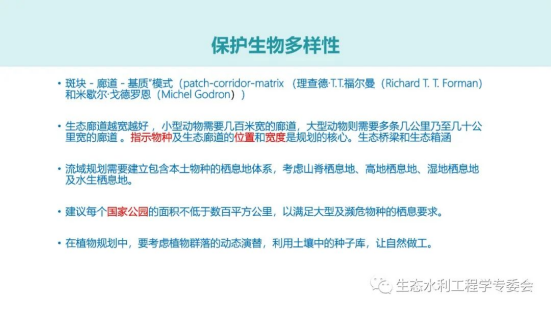

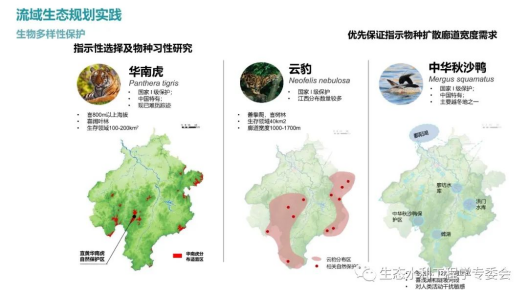

[33][34]。但由于自然干扰或人类活动,大面积连续分布的栖息地被分成多块小面积且不连续的小斑块,导致野生动物种群数量减少,甚至某些种类在小斑块中消失。在自然保护区以及生物栖息地的保护与规划中,基于岛屿生物地理学理论,假如每个小保护区支持同样的物种,我们可以将多个小面积的保护区合并为一个大的保护区以容纳更多的物种。但是如果每个保护区的保护物种是异质性的,则需要保留若干个不同的保护区,其总体的保护效果超过一个大的保护区,能容纳更多的物种

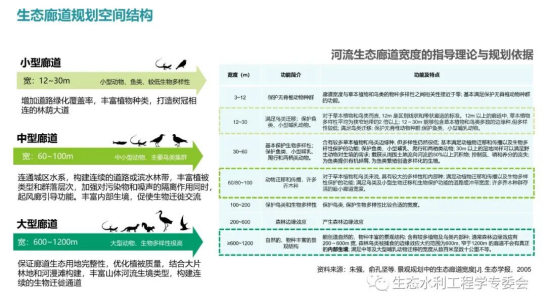

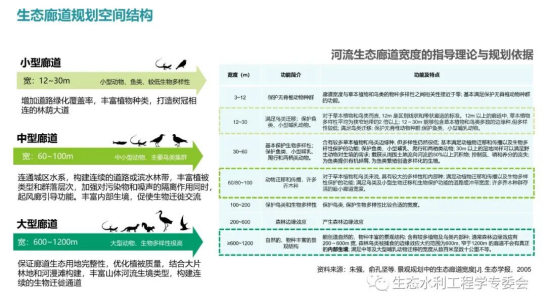

河流两岸的规划设计要考虑生物对栖息地、廊道的宽度要求。生物多样性敏感区及其廊道是重要物种的栖息地和基因廊道,宽度至少应为 1 km

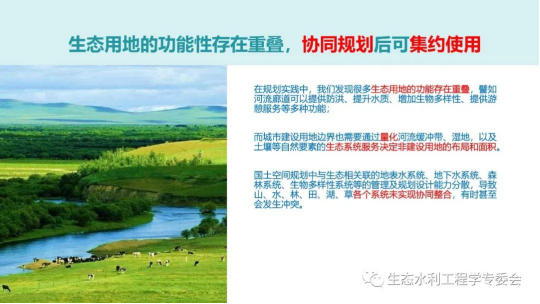

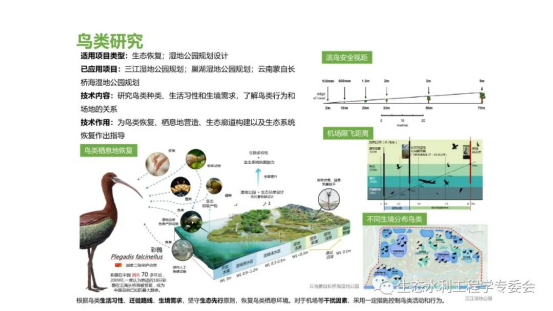

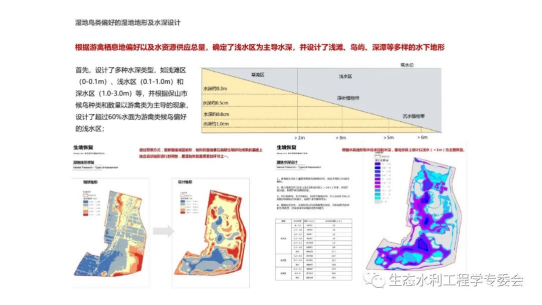

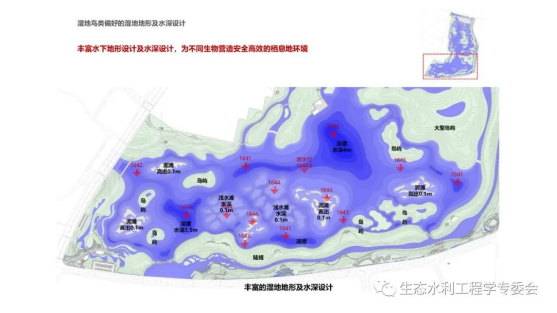

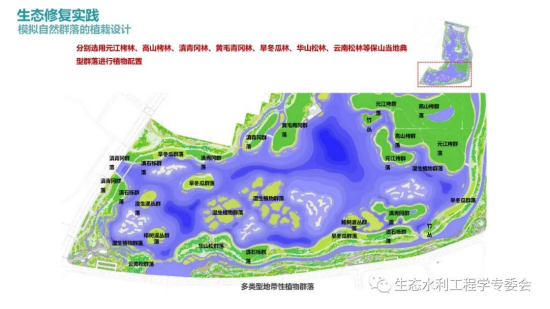

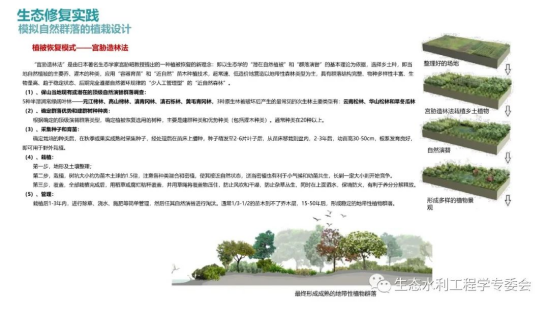

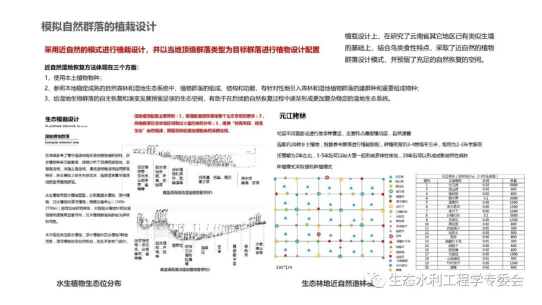

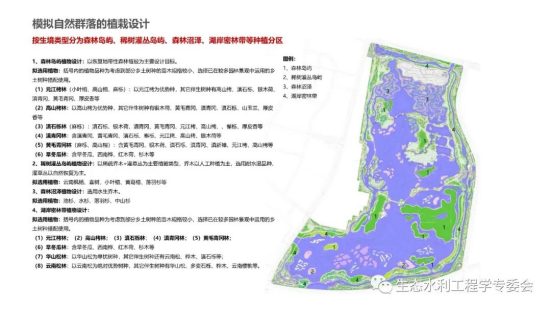

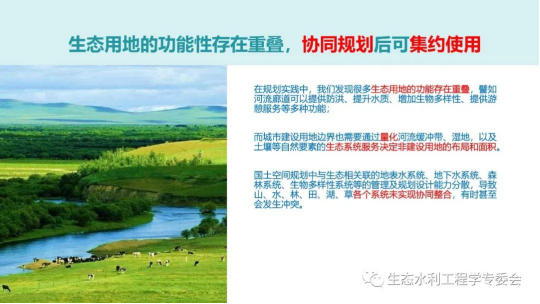

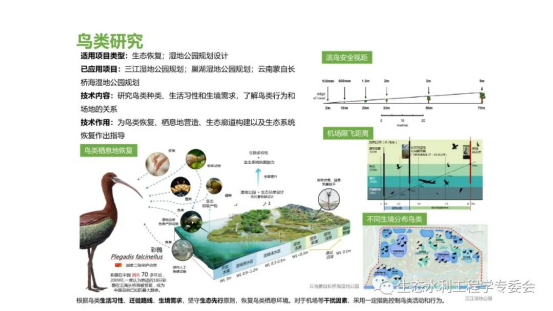

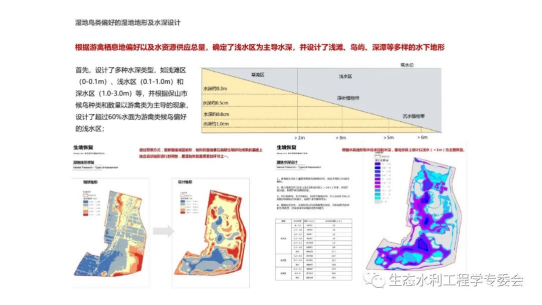

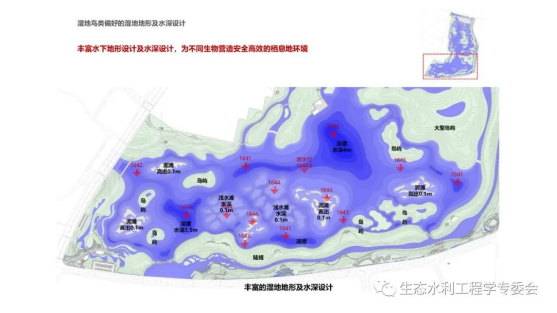

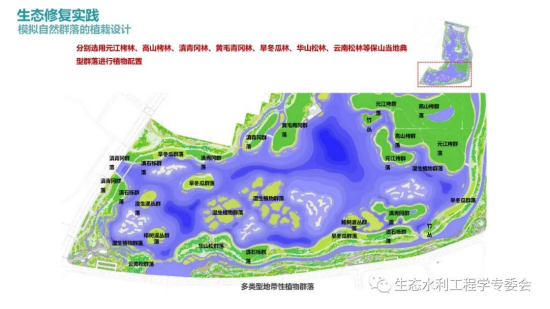

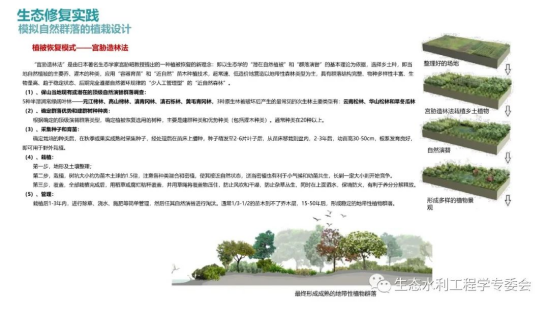

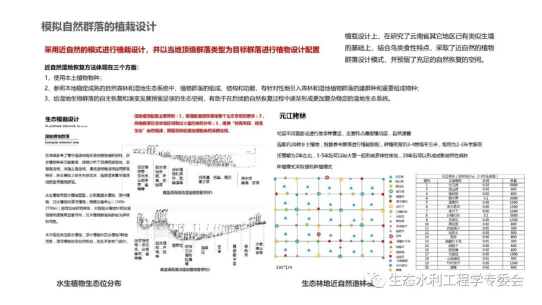

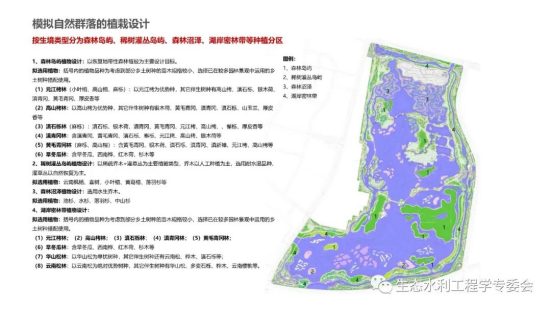

目标物种是对栖息地敏感度高的物种,即满足了目标物种的需求,也就满足了其他物种的需求。在实际项目中,生态学家一般优先选择1~2种哺乳动物和2~3种鸟类作为目标物种。此外也可以根据场地性质和必要性选择两栖爬行类、鱼类(以洄游性为主)和昆虫类物种。目标物种及生态廊道的位置和宽度是规划的核心,设计中需要预留出充足的动物迁徙和生存空间,又要考虑未来发展需求,集约利用土地。在植物规划中,通过合理设计水文环境和地形,利用土壤中的种子库,让自然做工,自发形成植物的动态演替。流域是各种生态系统的叠合,因此河流治理要与河岸带的土地关联,这是流域生态修复关键目标。理解生态要素之间的关系,对流域生态规划及生态修复大有裨益。用基于自然的解决方案做防洪排涝项目,可以提升生物多样性,因为生物多样性与水文、土壤、地形、植被等要素强关联。除此之外,农业用地具有很高的生态价值,可以作为生物多样性的重要组成部分。为了科学地规划设计,各专业人士需要理解流域内生态功能之间的关系,理解山水林田湖草沙等自然要素之间的关系,各领域的科学家和工程师在协同规划后,可以集约使用生态用地,从而释放出更多的建设用地、农业用地,提高项目的经济性和生态效益的最大化。

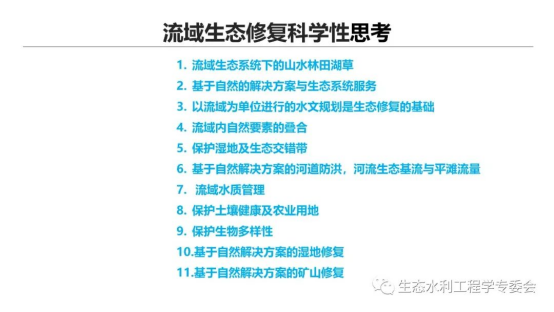

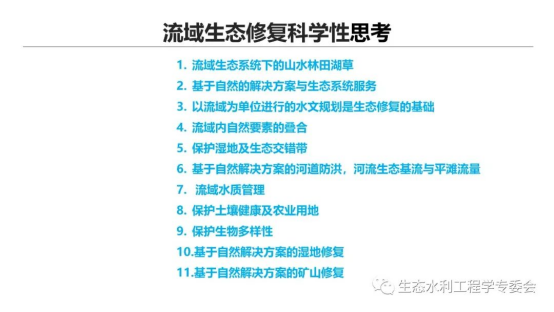

附:PPT

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论