今日,《中国水利报》头版刊发

河海大学建校110周年纪念文章

“大哉河海奔前程 ”

一起来看——

大哉河海奔前程

——写在河海大学建校110周年之际

秋日的河海大学校园,梧桐叶染金黄,银杏枝摇翠浪,学子步履匆匆,处处跃动着青春的脉搏。水利馆前,师生驻足交谈;梧桐大道上方,书写着“中国水利工程师的摇篮”字样的横幅格外引人注目。

岁月如江河奔涌。位于江苏省南京市清凉山麓的河海大学,在漫长的历史长河中砥砺前行,迎来建校110周年。

百十年风雨兼程,河海大学已发展成为以水为特色、工科为主,多学科协调发展的“双一流”高校。从这里,走出30万毕业生,他们以奋斗为笔,以祖国山河为卷,将青春的华章镌刻在江河湖海之间,让河海之名在水利历史长卷中永放光芒。

精神之光耀征程

“我饮河海一滴水,我献祖国一生情。”10月12日,河海大学体育场,校长郑金海站在“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动的舞台上,用铿锵的语调引领现场6000余名师生重温河海历代学子的青春誓言。

这些誓言承载着河海学子的理想与信念,不仅瞬间点燃了众多年轻学子的激情,更道出了这所百年学府的治水历程,激励着一代又一代河海人奋勇前行。

“民生为上,治水为要”。回望百十载春秋,河海大学如长江之水,虽遇礁石险滩,仍浩荡东流;似梧桐古树,纵经风霜雨雪,犹枝繁叶茂。

1915年,应治水导淮之需,实业家、教育家张謇先生创办河海工程专门学校,开中国水利高等教育先河,汇聚黄炎培、李仪祉、茅以升等英才俊杰,培养了汪胡桢、须恺、许心武等一大批中国现代水利大师。

五四运动中,张闻天、沈泽民等河海学子,将青春热血融入民族救亡图存的洪流中,铸就了“红帽子大学”的精神底色。

新中国成立后,南京大学、交通大学、同济大学、浙江大学等高校水利系科合并组建华东水利学院(河海大学前身),时任水利部副部长钱正英兼任首任院长,严恺、徐芝纶、刘光文、黄文熙等大师云集于此,以卓越的学术造诣和高尚的师德风范,为学校的发展和水利事业的进步奠定了坚实基础。

1985年学校恢复“河海大学”校名,逐步形成以水为特色、工科为主,多学科协调发展的办学格局,培养了数十万优秀人才。河海大学的师生们活跃在黄河小浪底工程、长江三峡工程、南水北调工程、白鹤滩水电站等享誉世界的超级工程建设中,为中国的水科学和水教育事业作出了卓越的贡献。

精神是历史的“灵魂”。正如河海大学校歌传唱的那样:“河疏湖蓄水利兴,工学昌明时。横流浩劫永断绝,拯救数兆黎。大哉河海奔前程,毋负邦人期……”这雄浑激昂的旋律,这富有内涵的词句,生动诠释了河海人兴修水利、阻断洪水、拯救百姓的使命担当。

河海人秉持着“大哉河海奔前程,毋负邦人期”的精神传承,无论是在滔滔江河之畔,还是在山峰耸立的偏远山区,抑或在异国他乡的建设工地上,用智慧和汗水,为江河安澜、水润民生而努力拼搏。

科研潮涌护安澜

从长江三峡工程的汹涌泄洪巨浪,到“水往高处流”的南水北调工程;从高山峡谷间的白鹤滩水电站,到黄河岸边正在紧张施工的古贤水利枢纽;从南海岛礁上应用的珊瑚混凝土技术,到“一带一路”沿线国家的基础设施建设项目,河海大学从未缺席。

数十年来,河海大学始终秉承“治水兴邦”的历史使命,紧密围绕国家“江河战略”,聚焦流域治理、重大水利工程科技攻关及水利科技自主创新,开展了一系列兼具开创性与系统性的科研与实践工作,持续为中国乃至全球的水科技进步贡献着“河海智慧”与“河海方案”。

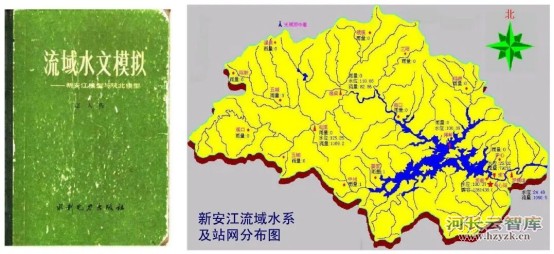

“新安江模型”作为我国首个自主创新的流域水文模型,被世界气象组织纳入国际水文业务计划,在全球湿润半湿润地区广泛应用。

“河流生态变化辨识与完整性重构”一体化技术,在长江、黄河、太湖等重点流域实现了防洪与生态协同提升。

应用于黄河干流生态调度

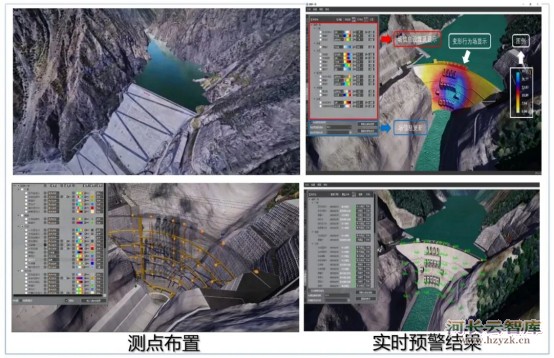

国内首个“大坝安全综合评价专家系统”,实现了从人工判断到智能预警的跨越,成功应用于30余座大型工程,多次及时预警并化解重大险情。

大坝安全综合评价专家系统

自主研制的大型水力机械试验台、港航工程物理模型试验系统等重大科研装备,其性能已达到国际先进水平。

…………

诸多技术的研发与应用,汇聚了河海大学师生的智慧,亦凸显了河海大学的学科实力。

据了解,河海大学的水利工程、环境科学与工程两个学科入围一流学科建设名单。根据2024年“软科世界一流学科排名”,水资源工程学科蝉联全球第一,其中河海大学以总分270.8分位居榜首。目前,河海大学有10个学科进入ESI(基本科学指标数据库)世界排名前1%,其中工程学和环境生态学两个学科更是进入了世界排名前1‰。

不仅如此,河海大学还成立了全国首个河(湖)长制研究与培训中心,并组建了黄河、淮河、珠江、太湖等七大流域研究中心,系统服务国家水治理。同时,在“全国重点实验室+国家工程研究中心+国际联合实验室”的体系化科技创新矩阵支持下,成功建设了全国首个水利云平台和首套大数据驱动的洪水预报系统,并首创了水利知识图谱体系;自主研发流域决策支持系统,应用于三峡工程、南水北调等百余项重大项目的实时调度管理;发展自主知识产权的河口海岸风暴潮智能模型,实现了从“小时级”到“分钟级”的精细化作业预报时效转变,该模型已成功接入国家防汛抗旱的“四预”(预报、预警、预演、预案)系统,进一步丰富了水利新质生产力的工具箱。

百年树人兴水利

“我知道,我们在这里倾注的每一分心力,都将熔铸在这座改写山河的超级工程里,镌刻在西部水电开发的壮阔史诗中!”这是河海大学2025届毕业生徐富航同学站在雅砻江畔的青春感言。

像他一样,河海大学的大批学子毅然投身水利水电事业。他们如水赴壑、奔流四方,共同谱写了“哪里有水,哪里就有河海人”的传奇篇章。

十年树木,百年树人。自张謇先生怀揣救国理想创办河海工程专门学校伊始,至李仪祉于简陋校舍中镌刻下“治河先治愚,兴水先兴学”十字箴言,继而严恺院士题写校训“艰苦朴素、实事求是、严格要求、勇于探索”,河海办学理念一脉相承,治水兴邦的使命深植教学之中。

近年来,河海大学着眼保持育人体系与水利行业发展同频共振,不断深化拔尖创新人才培养模式改革,构建保障国家水安全和服务水利行业高质量发展的一流人才培养体系。

——打造面向行业的本硕博贯通拔尖人才培养模式。推行“3+2+3”、多通道进出、配备跨学科导师、联合培养等创新举措,本科新生最快8年获得博士学位。

——打造服务国家重大水电工程的专门人才。聚焦“专业交叉、工程实践、价值塑造”,通过与三峡集团联合建设“三峡书院”、与雅江集团联培等方式,为国家重大水利水电工程培养具有突出专业能力、面向未来胜任力的水利行业高层次交叉复合型人才,共同打造校企协同育人的典范。

成立河海大学三峡书院

——打造面向工程实践的卓越工程师培养模式。学校近年来积极与涉水企业合作建设科创工程实践平台,以卓越工程师学院为支点,实施“水利卓越领军人才联合培养”“水利卓越工程师培养”等体系化、定制化培养专项,有的放矢培养行业急需人才和战略人才。

——打造面向未来产业的交叉复合双创人才培养模式。2023年10月,学校成立未来技术学院,由澳大利亚技术科学与工程院院士谢亿民教授担任院长,由中国机器人产业领军人才、“大疆教父”李泽湘教授担任教学顾问,采用全校“揭榜挂帅”的师资选拔模式,让真正有实力、有创新教学理念的教师为学生讲授前沿交叉与工程实践课程。

不仅如此,河海大学胸怀祖国,放眼世界,积极构筑全球水教育与科技创新高地,主动参与全球水治理,发起成立的国际水利与环境学科联盟、国际水文水资源及环境培训与研究中心,编译32部英文版水运工程和海岸带保护修复工程标准,创办“水安全与可持续发展国际高端论坛”;深度融入“一带一路”建设,率先开展国际河流研究,系统构建中国与周边国家水资源合作框架,成立“一带一路”基础设施安全与健康外国专家工作室;服务澜湄教育合作,主动承接澜湄合作水资源高层次人才计划,成立“澜沧江—湄公河学院”,为澜湄流域沿线国家培养500余名水利人才。

百十年历史积淀,薪火相传谱华章。110年,这一重要时刻不仅是对学校悠久历史和深厚文化底蕴的深情回望,更是对未来发展满怀期许的崭新起点。作为水利行业的“黄埔军校”,河海大学将继续坚守治水兴邦的历史使命,在教育征途上书写“毋负邦人期”的时代篇章!

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论